民族前进的动力:屈辱史激发的精气神

民族前进的动力:屈辱史激发的精气神

前几年有一首歌通过中央电视台春节联欢晚会火了,它的名字叫《中华好儿孙》,我不认识它的词作者,但能深切地感受到其文化底蕴非常深厚。这首歌可以说是字字珠玑,每一句歌词都含有一段历史故事。从某种意义上来说,这首歌是中华上下几千年的精神浓缩。

没有一个人的成长史一帆风顺的,那些能够写入中华历史并被视为精神砥柱的前辈们其实都各有各的一段艰辛而辛酸的成长史。

享受着“前人栽树、后人乘凉”的后人们很少有人去思考“树”是怎么“栽”的,“树荫”是怎么形成的。《中华好儿孙》这首歌尽管可以说是气势恢宏、大气磅礴,但一直存活在“浓荫”下的后代们只是读得出这段文字,而能够从这冰冷的文字中获得相关历史知识的后代们可以称得上是“学霸”了,而真正能够让这段歌词触动心灵并且获得力量的后代们可以说是凤毛麟角,甚至可以说是屈指可数。

听说过一句话:未经他人苦,莫劝他人善,其实这也是一样的道理。因为相对于城镇化形成与发展的前期,这一代人几乎都是含着金汤匙出生的,几乎天天都在过年。说来可笑,曾经的刻苦学习是青少年立志成才、实现梦想、让父母享受幸福晚年的最大动力,而如今却成了父母对子女、老师对学生、国家对青少年的殷切希望。这一代人几乎没有人切实“享受过”凿壁偷光的胆战心惊(毕竟是“偷”,一旦被发现很容易产生自卑、屈辱的心理)、十载寒窗的孤独、岳母刺字的疼痛(没有哪个母亲愿意伤害自己的子女)、夸父逐日的毅力与恒心(如今看来这完全是“傻子行为”)……从某种意义上来说,这一代人缺少的是一种从艰苦环境中产生的、无法用言语表达的精气神。

既然从小学到高中十二年能够教授给一个学生许多知识,并且让他们产生一定的自律心、自学心,更何况自成年伊始,一个人的三观就逐渐“定型”了,那为什么还要上大学?不是浪费资源吗?直接去找工作、在工作之余提升自己不行吗?但换一种角度来说,大学之所以能够被称为大学,那一定有它的道理。大学课程是不多的,闲暇时间非常多,说到底成才还是靠自己。因为进入大学的目的并不单单是学习技能,因为你有本事上到高中毕业,肯定有本事自学一门技能,更何况进入日新月异的社会完全靠自律、自学,其实进入大学的根本目的是为了学习、了解这所大学的诞生史、成长史,并以此激励自己走上更高的台阶。

其实对于整个中华民族来说也是如此,春秋战国可以说是一个百家争鸣、人才辈出、学术风气活跃的时代,但毕竟也是一盘散沙的时代,自从秦皇扫六合之后,中华民族硬件系统逐渐形成,分分合合两千余载,形成了如今拥有五十六个民族的大家庭,在此过程中,先于硬件几千年的软件系统也日渐完善,中国是四大文明古国中唯一没有中断过的国家。虽说如今的国土已日渐定型,但其文化深深影响着周边国家乃至全世界。

自鸦片战争伊始,中华民族真正迎来了最为沉痛的屈辱史,可以说经过皇室的腐败和列强的侵略,中华民族时刻处在最危险的边缘,但烙印在骨子里的精气神始终存在,而这恰恰是几千年中华文化最有力的体现,我们时刻不忘学习国外的先进知识,因此经过多年的探索和追问,一个最为年轻却最有生命力的政党仅仅用了三十年不到的时间便让全中国人真正站立起来了。日后,中华民族在中国共产党的领导下,仅仅用了几十年的时间便真正屹立在世界民族之林了。

如上所述,我们为什么要深刻学习、切实实践烙印在骨子里的精气神?因为这不光是对传统文化的继承,也是日后发展的动力和源泉。

只有深刻体会到这种精气神,才能深刻了解中华民族的惊人速度:无论是经济发展的速度,还是科技发展的技术,乃至对疫情等新型敌人的反击速度,始终走在世界前列。

只有深刻了解到这种精气神,才能真正明白:在六十岁退休的浪潮中,始终都有一批和年龄抗衡的英雄:比如袁隆平、比如吴孟超、比如钟南山等等等等,他们根本没有退休乃至时间的概念,切实让自己时刻融入在祖国发展的潮流中,而这恰恰也是我们青年人必须面对的课题。

-

- 华夏皇帝——刘邦

-

2025-05-11 00:34:32

-

- 发现男友经常删聊天记录,其背后究竟意味着什么?

-

2025-05-11 00:32:17

-

- 上海实力最强的5大医院,医术十分高超,你知道有哪几所吗?

-

2025-05-10 17:23:00

-

- 遛娃新据点上线!洋沙湖欢乐水世界全新升级,引爆酷爽假期

-

2025-05-10 17:20:45

-

- 猎毒人大结局剧情介绍:楚门覆灭 云鹏伊楠踏上新征程

-

2025-05-10 17:18:30

-

- 海贼王1096:惊爆!青龙与肉球果实之秘底揭露

-

2025-05-10 17:16:15

-

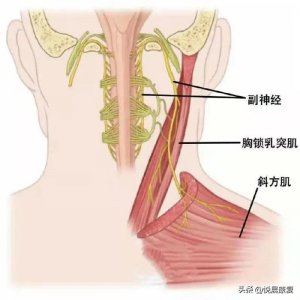

- 副神经解剖与损伤

-

2025-05-10 17:14:00

-

- 4个富人思维,做一个很会赚钱的女人

-

2025-05-10 17:11:45

-

- 周易第五十九卦:涣卦 风水涣 巽上坎下

-

2025-05-10 17:09:31

-

- 如何理解“君子固穷”?

-

2025-05-10 17:07:16

-

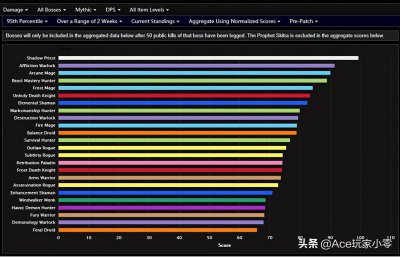

- 魔兽世界:9.0前夕,DPS、治疗、坦克职业的WCL排行榜

-

2025-05-10 17:05:01

-

- 航班备降那些事

-

2025-05-10 17:02:46

-

- 全球爱情电影排行榜前十名,最受欢迎的浪漫爱情电影,单身狗粮

-

2025-05-10 10:06:50

-

- 杜卡迪-兰博基尼“大魔鬼”!一款无法视而不见的典藏精品摩托

-

2025-05-10 10:04:35

-

- “三十六计走为上计”是一种怎样的智慧?值得你我深思

-

2025-05-10 10:02:21

-

- 学习强国四人答题最新题库(四)(汇编类题目)

-

2025-05-10 10:00:06

-

- 邯郸:「玩转美乐城」来这里|寻一缕墨香惬意

-

2025-05-10 09:57:51

-

- C1驾照可以增添D类驾照,须满足4个条件,但需注意这3点

-

2025-05-10 09:55:36

-

- 《龙珠》中的撒旦虽夸张做作,但本性善良有担当,所以很强

-

2025-05-10 09:53:21

-

- 日本人为什么不过春节过元旦

-

2025-05-10 09:51:07

怎样用棉绳把自己手反绑

怎样用棉绳把自己手反绑 欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗

欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗