清金化痰汤:阻击肺热痰嗽的神秘力量

清金化痰汤:阻击肺热痰嗽的神秘力量

“清金化痰黄芩栀,桑皮瓜蒌橘红宜。

茯苓桔梗麦冬配,肺热痰嗽此方施。”

这首方歌简洁明了地概括了清金化痰汤的主要成分和功效。

今天,让我们一同学习中医方剂清金化痰汤。

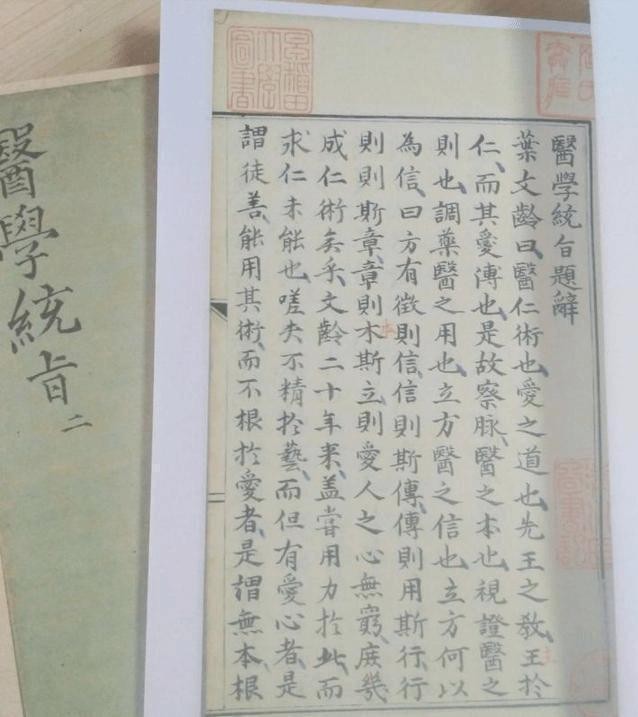

方剂来源

清金化痰汤最早见于明代医家叶文龄所著的《医学统旨》。在长期的临床实践中,医家们总结出了针对肺热痰嗽的有效治法,清金化痰汤便是其中的杰出代表。

叶文龄 (明)字德徵,号石峰子。仁和 (今属杭州)人

近代中医大家岳美中先生认为,清金化痰汤是治疗肺热痰嗽的有效方剂,但使用时需根据患者的具体体质和病情进行灵活加减。他强调,对于肺热较重而阴伤不甚者,可适当加重清热泻火之品;若阴伤明显,则应增强滋阴润肺之力。

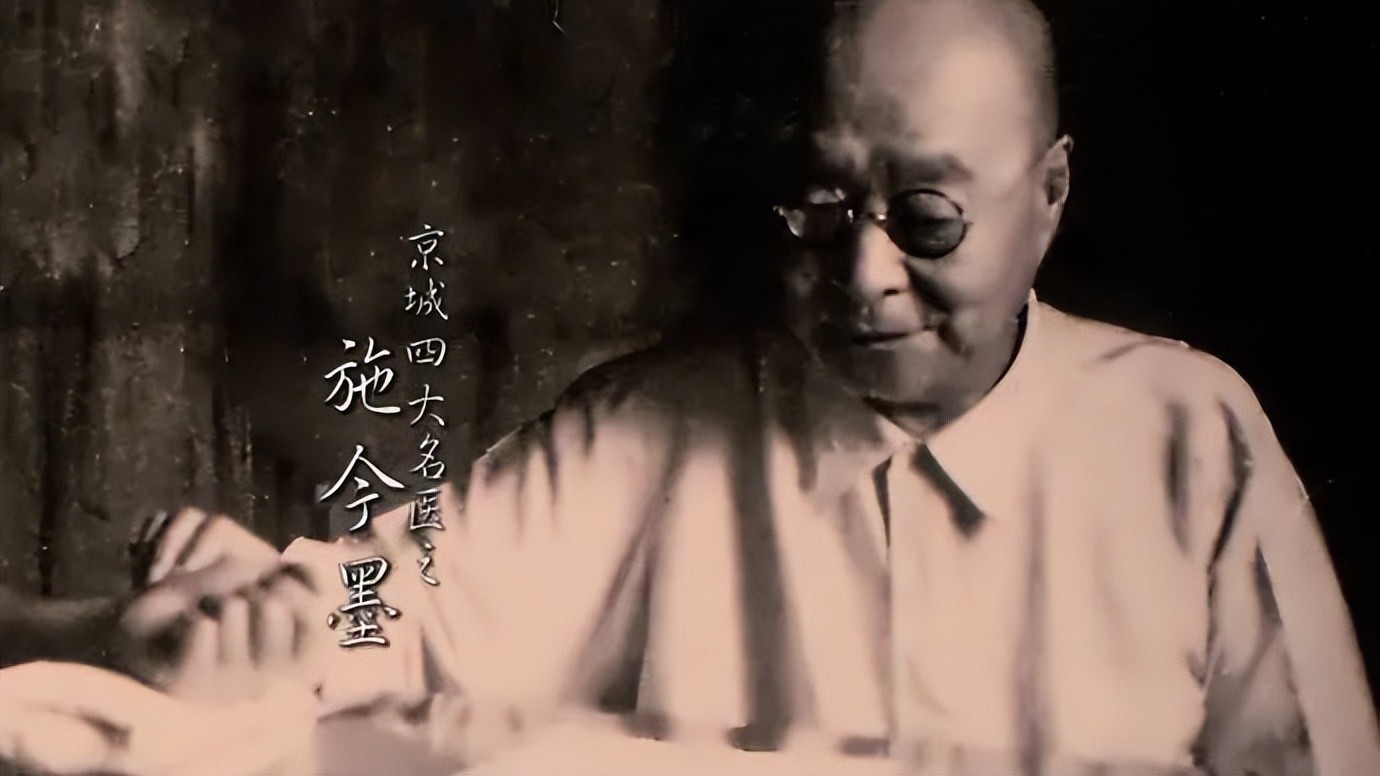

施今墨先生则指出,清金化痰汤的组方严谨,用药精准。在临床运用中,要准确把握痰热的程度和兼证,方能取得良好的疗效。

施今墨先生

方剂组成及药性解读

清金化痰汤由黄芩、山栀、知母、桑白皮、瓜蒌仁、贝母、麦冬、橘红、茯苓、桔梗、甘草组成。

黄芩:味苦,性寒。归肺、胆、脾、大肠、小肠经。具有清热燥湿、泻火解毒、止血、安胎等功效。在清金化痰汤中,黄芩善清肺火,为君药。

山栀:味苦,性寒。归心、肺、三焦经。能泻火除烦,清热利湿,凉血解毒。助黄芩清肺泻火。

知母

知母:味苦、甘,性寒。归肺、胃、肾经。有清热泻火,滋阴润燥之功。可增强清热之力,并能滋阴润肺。

桑白皮:味甘,性寒。归肺经。能泻肺平喘,利水消肿。善于清泻肺热,平喘止咳。

瓜蒌仁:味甘,性寒。归肺、胃、大肠经。可清热化痰,宽胸散结,润肠通便。

贝母:分为川贝母和浙贝母,此处一般用浙贝母,其味苦,性寒。归肺、心经。能清热化痰,散结消痈。

桑白皮

麦冬:味甘、微苦,性微寒。归心、肺、胃经。有养阴润肺,益胃生津,清心除烦的作用。

橘红:味辛、苦,性温。归肺、脾经。能理气宽中,燥湿化痰。

茯苓:味甘、淡,性平。归心、肺、脾、肾经。有利水渗湿,健脾,宁心之效。

桔梗:味苦、辛,性平。归肺经。能宣肺,祛痰,利咽,排脓。

甘草:味甘,性平。归心、肺、脾、胃经。可补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。

方剂配伍解析

黄芩、山栀、知母清热泻火,桑白皮、瓜蒌仁、贝母清肺化痰止咳,共为君药和臣药,以清泻肺热,化痰止咳。

麦冬养阴润肺,以防肺热伤阴;橘红理气化痰,使气顺则痰消;茯苓健脾渗湿,以杜生痰之源,为佐药。

桔梗宣肺祛痰,载药上行;甘草调和诸药,为使药。

全方配伍,共奏清热化痰、肃肺止咳之效。

方剂的辨证应用

咳嗽痰热证

症状:咳嗽,咯痰黄稠,咯吐不爽,胸膈痞满,气急呕恶,舌红,苔黄腻,脉滑数。

治法:清热肃肺,豁痰止咳。

清金化痰汤的应用:方中黄芩、山栀、知母、桑白皮清泻肺热;瓜蒌仁、贝母、橘红清热化痰;麦冬滋阴润肺;茯苓健脾渗湿;桔梗宣肺祛痰;甘草调和诸药。若痰热甚,可加鱼腥草、天竺黄增强清热化痰之力;若痰中带血,加白茅根、侧柏叶凉血止血。

肺热喘咳证

症状:气喘咳嗽,痰黄黏稠,口渴,舌红,苔黄,脉滑数。

治法:清热平喘,化痰止咳。

清金化痰汤的运用:在清热化痰的基础上,加重桑白皮用量以泻肺平喘。可加地龙、白果平喘止咳。

肺痈成痈期

症状:发热微恶寒,咳嗽,咯痰黄稠,呼吸不利,口干咽燥,舌红,苔黄腻,脉滑数。

治法:清肺解毒,化瘀消痈。

清金化痰汤的加减:加金银花、鱼腥草、蒲公英清热解毒;桃仁、赤芍、芦根化瘀排脓。

相似方剂鉴别使用

清气化痰丸

组成:陈皮、杏仁、枳实、黄芩、瓜蒌仁、茯苓、胆南星、制半夏。

功效:清热化痰,理气止咳。

鉴别:清气化痰丸侧重于清热化痰,理气止咳,适用于痰热咳嗽,胸膈痞闷,气急呕恶等症。其化痰之力较强,理气作用突出。清金化痰汤则在清热化痰的同时,注重滋阴润肺,适用于肺热痰嗽,兼见阴虚者。贝母瓜蒌散

组成:贝母、瓜蒌、花粉、茯苓、橘红、桔梗。

功效:润肺清热,理气化痰。

鉴别:贝母瓜蒌散主治燥痰咳嗽,症见咳嗽呛急,咯痰不爽,涩而难出,咽喉干燥哽痛,苔白而干。其润燥化痰之力较强,清热之功稍逊。清金化痰汤则清热之力更强,适用于痰热较盛者。

方剂使用的禁忌

虚寒咳嗽者忌用:清金化痰汤性寒凉,适用于肺热痰嗽,虚寒咳嗽者使用可能会损伤阳气,加重病情。脾胃虚寒者慎用:方中多为寒凉之品,脾胃虚寒者服用可能导致脾胃不适,如胃脘冷痛、腹泻等。孕妇慎用:孕妇体质特殊,使用时需谨慎,应在医生指导下根据具体情况决定是否使用。

清金化痰汤作为中医治疗肺热痰嗽的经典方剂,在临床应用中发挥着重要作用。然而,中医用药强调辨证论治,精准用药才能发挥方剂的最大疗效,减少不良反应。

希望通过这篇文章,能让更多的朋友了解清金化痰汤,也期待大家能更加关注中医药文化,共同推动其传承与创新!

-

- 关于危地马拉,你可能不知道的有趣事实

-

2025-07-18 11:18:48

-

- 1962年中印边境之战印度的底气在哪?

-

2025-07-18 11:16:33

-

- 张丰毅与吕丽萍的爱恨情仇:一段婚姻的破裂与新生

-

2025-07-18 05:08:16

-

- 百年名校频出高考状元,南昌二中究竟有何实力?

-

2025-07-18 05:06:01

-

- 广西特产,你看看你认识几个,不要说广西没有特产了

-

2025-07-18 05:03:47

-

- 二战后希特勒已死,但国外一老人自称希特勒,还拿出物证证明身份

-

2025-07-18 05:01:32

-

- 中国50位老一辈女星照!太珍贵了

-

2025-07-18 04:59:17

-

- 演员尚于博:26岁出名,28岁跳楼离世,临终前得遗言让人痛心

-

2025-07-18 04:57:02

-

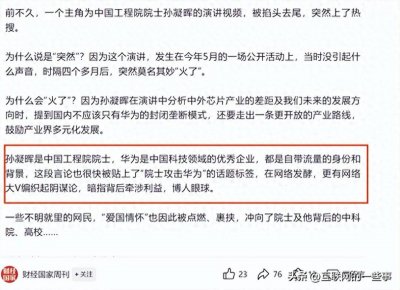

- 项立刚高调挑战院士与科研界:连续炮轰究竟为何

-

2025-07-18 04:54:47

-

- 卫视多年后看许晋亨何超琼,才知道门当户对婚姻,也就那样

-

2025-07-18 04:52:32

-

- 盘点全球销量最高的R&B女歌手——蕾哈娜的五大经典歌曲

-

2025-07-18 04:50:18

-

- 民歌泰斗柳石明:与搭档郭兰英有缘无分,半生未娶,80岁孤独而终

-

2025-07-18 04:48:03

-

- 终极朋友圈标题党大全,总有一款害过你

-

2025-07-17 14:27:12

-

- 震惊考古界的何家村遗宝之谜

-

2025-07-17 14:24:57

-

- 因流量丧生的5位网红,吃播巨头2年没俩,为挣10万高空坠亡

-

2025-07-17 14:22:42

-

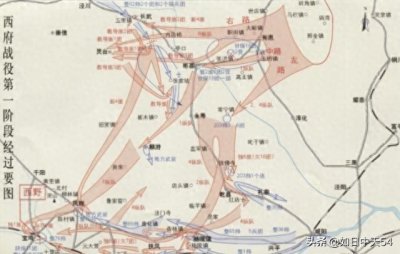

- 西府战役,我军虽然有成功之处,但需要总结的经验教训却不少

-

2025-07-17 14:20:27

-

- 素洁如兰:古诗词中的玉兰风骨

-

2025-07-17 14:18:12

-

- 佛教公认的 20 大高僧,明朝“军事和尚”姚广孝是其中之一。

-

2025-07-17 14:15:57

-

- 盘点20部经典好看的动画片,全是8090后满满童年回忆!

-

2025-07-17 14:13:42

-

- 4月1日驾驶证新规开始实施,新变化一次奉上

-

2025-07-17 14:11:28

怎样用棉绳把自己手反绑

怎样用棉绳把自己手反绑 欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗

欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗