万幸!阿波罗13号的氧气瓶提前爆炸了

万幸!阿波罗13号的氧气瓶提前爆炸了

"休斯顿,我们有麻烦了"(Houston, we have a problem)

——《阿波罗13号》(1995)

1969年7月16日,这一天到来前夕,在佛罗里达肯尼迪航天中心的周围,就逐渐聚集了从全世界赶来的几十万人,等待目睹一个注定会载入人类史册的事件。

而这个令全世界关注的事件主角是"阿波罗11号"的三位宇航员,指令官尼尔·阿姆斯特朗(Neil Armstrong)、指令舱驾驶员迈克尔·柯林斯(Michael Collins)和登月舱驾驶员巴兹·奥尔德林(Buzz Aldrin)。

一架巨大的"土星5号"(Saturn V)运载火箭将把他们送往月球。当时包括比利时国王和王后都去到了肯尼迪航天中心现场观看"阿波罗11号"的发射。

四天后,1969年7月20日,两位人类宇航员从阿波罗11号(Apollo 11)的登月舱内相继走出,有史以来第一次把人类的脚印留在了地球之外另一个天体的表面……

这是个具有历史性的脚印。

1969年7月20日,"阿波罗11号"宇航员在月球表面行走| 图:NASA

在地球上有大约5.5亿人通过电视观看了人类第一次登月的现场直播。

这次事件对于人类整体带来的影响,至今难以全面衡量。

这足以让生活在21世纪网络时代的人认识到登月,非易事。

当任何一个人站在地球上仰望夜空中的月球,想到曾经有人类宇航员跨越30多万公里的距离站在这个天体之上,心中都难免会充满一种超越凡俗的激荡之情。

阿姆斯特朗那历史性的脚印,开启了人类对月球的无尽探索,也是,无尽的冒险!

历史上真实发生的阿波罗13号事件,就是一场用生命仰望星空的冒险,虽败犹荣。两大极具撼动力的标志性历史时刻,无一不是在告诉人类:探索,永无止境。

2019年7月20日恰逢人类登月50周年,让我们一起重温《阿波罗13号》这部1995年拍摄,根据真实事件改编的经典影片,致敬"成功"的失败!

当每一帧宁静都是伏笔

影片开始,镜头聚焦一场聚会——大家一起观看阿波罗11号登月的现场直播。

四位主角陆续登场,杰克,洛威尔,肯和海斯。

由于原阿波罗13号队长生病,洛威尔带领的14号全体成员被提前安排到阿波罗13号任务。

这是一个兴奋的开始,却也夹带着太多"墨菲定律"似的小伏笔。

洛威尔任阿波罗13号指挥官,海斯为副手,肯负责对接任务。天衣无缝的模拟配合,加上肯近乎完美的对接技术,让一切似乎无懈可击。

太完美的背后,总是隐藏着黑暗的爪牙。

影片接连给出多个伏笔,就是为了让观众能在上帝视角里,感同身受!

(洛威尔太太马瑞莲的噩梦)

(莫名的接连熄火)

(洛威尔太太弄丢婚戒)

("黑色13":阿波罗13号,13点13分升空,4月13日进入月球引力场)

当每一帧宁静都是伏笔,我们就是,不信邪!

但,很快就真的有"麻烦"找上门——临时换人。

因为麻疹传染预警,一次都没有得过的肯,被花花公子杰克顶替。(麻疹得过一次,会终身免疫,洛威尔和海斯都得过麻疹)

临时换人,换的还是能力和熟练度比不上肯的人,再加上模拟中杰克的错误百出,让大家似乎认定了"墨菲定律"。

可是箭在弦上,能做的,只有全力以赴。

虽有一些小坎坷,但好在还是顺利进入地月转移轨道,成功对接登月舱和指挥舱。进入到轻松的太空生活直播环节,这让大家长长舒了口气!

休斯顿,我们有麻烦了

指挥中心向杰克下达了几个例行指令里,其中包括摇晃一下氧气瓶(以确保氧气均匀分布)。

所有的伏笔似乎都在静等这一刻。

对,就是这里。一切来得太突然,杰克完成动作后,燃料罐爆炸,飞船失控,电脑红字报警。

在意外面前,所有人都只能做本能反应,因为真正的意外没法彩排!

很快,洛威尔的一句经典台词,让剧情开始"血压飙升"。

——Houston, we have a problem.

紧急联络后,指挥中心建议洛威尔关闭燃料电池的送氧活门,期望可以阻断氧气泄漏。换言之,这一举动,意味着放弃登月。

然而,氧气继续泄漏!

氧气殆尽——失去电力——导航电脑就关机——飞行数据丢失——控制中心失联飞船位置——3位宇航员将迷失太空。

接下来就真的不仅仅是考验实操能力了,洛威尔超群的应变能力在应对中体现得淋漓尽致。

紧急转移导航系统——将飞行数据由出故障的指令舱转移到没被损坏的登月舱电脑。

洛威尔迅速安排杰克去登月舱开机,自己则计算导航数据准备传输。

这一切的应变,都比地面指挥中心更加迅速,无疑是为生存争取到了更多宝贵时间。

据测算,指令舱距离停电,只剩下不到15分钟。如此危机的情况下,原本对登月已经失去兴趣的大众媒体,突然转播了实况,瞬间,阿波罗13号垂危"荣登"热点。而地面上失意的肯,却刚好在实况转播前一秒钟,关电视,睡觉……

借月球引力"荡"回地球

经过简短的讨论,地面指挥中心一致认为,使用登月舱的引擎借助月球引力返航。

掠过月球,三个命在旦夕的人都五味杂陈,将舱外的月球表面尽收眼底,踏上漫漫归程。

归途总有拦路虎——电力不足。需要关闭所有费电的设备,包括整个指令舱,为回程蓄电。

其次还要找到回程重新启动指令舱(返回舱)的捷径,在电力有限的情况下,让指令舱(返回舱)能够顺利进入地球大气层着陆。

这时那位睡梦中的大神,肯,起到了关键性作用。迅速进入状态的肯,立马赶去模拟器,开始尝试最省电的开机顺序。

孤独的13号像是走失在宇宙中的孩子,而磨难,似乎并不愿就此罢手。

"手动变轨"

从月球返航到地球,需要对准一个宽约2.5度的狭窄返航轨道范围(文中称之为"走道"),如果低于这个走道范围会因为返航角度太直而烧毁,如果高于这个范围就会像打水漂一样被弹回太空,而13号属于后者。

地面指挥中心向13号成员下达了"走道燃烧任务"指令——通过登月舱引擎,调整轨道角度,确保在走道范围内。在电力不足情况下,变轨,只能手动!

三个人分工好,洛威尔负责上下修正,海斯负责左右修正,杰克负责记时。

引擎10%的推力,39秒燃烧时间,手动变轨。他们完成了一个不靠电脑根本无法完成的任务,整部影片被推向了高潮——他们终于可以返回大气层!

而另一边,肯通过话筒,把开机顺序告诉杰克,顺利开机。

黑色3分钟:

回家的路布满荆棘,考验一重接着一重!由于爆炸可能导致指令舱(返回舱)的隔热板受损,可能会在和大气层摩擦的高温下破裂。返回大气过程中会有3分钟左右的失联,如果飞船无碍,会主动恢复通信,如果飞船烧毁,等待我们的,只有沉默!这堪称"一哆嗦"的黑色三分钟,熬的是时间,虐的是人心。

由于返回角度略浅,失联时间延长。原预计3分钟恢复通信,但3分钟过了,只有沉默。

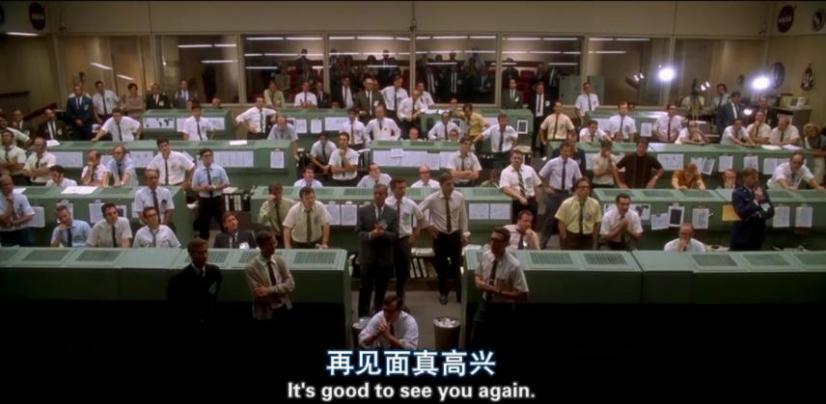

度秒如年到了第4分钟,画面滋啦,洛威尔向指挥中心回话:嗨,休斯顿!这里是奥德赛!再见面真高兴!

欢呼,雀跃,痛哭,拥抱。

"成功"的失败——番外

这次失败,让人类跨越了故事本身的不幸,去拥抱失而复得的美好。登月这件充满未来感的事情,已经在时代浪潮里沉淀了50年,而一切,都还在延续……

最后说个小细节,有不少观众会把爆炸根源指向那次摇晃氧气管。

其实任务开始46小时40分钟后,二号氧气罐指针读数异常,一度超过100%。

为了找出原因,杰克才被要求摇晃氧气罐:这次额外的摇晃,原本会被安排在登月之后……

按照这个逻辑试想一下,如果爆炸真的发生在登月后,阿波罗13号就再也没有"力气",也没有机会,回到地球了……

-

- 一只特立独行的猫

-

2024-11-01 11:40:28

-

- 相声名家姜昆71岁生日,26张照片带你了解真正的姜昆

-

2024-11-01 11:38:12

-

- 湖南26岁小伙吴永宁,高空极限挑战263米坠楼离世,结局令人痛心

-

2024-11-01 11:35:58

-

- 河长是个什么官?5分钟读懂河长是干什么的

-

2024-11-01 11:33:43

-

- 想全面了解米东区,看这里!

-

2024-11-01 04:52:09

-

- 福原爱的故事:天才少女却是恋爱脑,经不住诱惑,声名毁于一旦

-

2024-11-01 04:49:54

-

- Virgil Abloh,一位改变了时尚史的创造者

-

2024-11-01 04:47:39

-

- 「推文合集」25本好看的高干文

-

2024-11-01 04:45:24

-

- 14年前,那个在奥运会上“顶替刘岩”独舞的殷硕,如今怎么样了?

-

2024-11-01 04:43:10

-

- 鼠标宏,压枪宏教程,只有2%的人看懂了

-

2024-11-01 04:40:55

-

- 国学经典中的读音和汉字到底是谁错了?

-

2024-11-01 04:38:40

-

- 温带季风气候

-

2024-11-01 04:36:26

-

- "投资不过山海关?"探寻背后的原因

-

2024-11-01 04:34:11

-

- 3岁出名,5岁上春晚,年挣百万,小神童张峻豪如今咋样了?

-

2024-11-01 04:31:56

-

- 丁俊晖的妻子张元元:她不是富二代,见证了丈夫辉煌背后的眼泪

-

2024-10-31 21:50:12

-

- 民间故事:锁阴术

-

2024-10-31 21:47:57

-

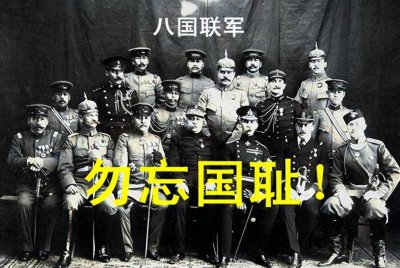

- 八国联军是哪八国?日、俄、英、美、法、奥、意、匈(1.8万人)

-

2024-10-31 21:45:42

-

- 思埠吴召国:中国微商第一人,靠微商卖面膜一年用50万赚了1个亿

-

2024-10-31 21:43:27

-

- 98年,发生了很多诡异的事,其中最不可思议的就是-鬼叫餐

-

2024-10-31 21:41:13

-

- 上海高校大盘点(一)

-

2024-10-31 21:38:58

怎样用棉绳把自己手反绑

怎样用棉绳把自己手反绑 欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗

欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗