"投资不过山海关?"探寻背后的原因

"投资不过山海关?"探寻背后的原因

投资不过山海关?——一个东北人对东北的思考

作为一个常年在外的东北人,我听得最多的一句就是“投资不过山海关”,心里总觉得很难受,离开东北的五年里我也曾试过返回东北。

22年春天,我站在人满为患的桃仙机场大厅,看着所有跟我一样即将离开东北的老乡们,耳中回响的是辽宁春晚上李雪琴那个小品里讲着东北这么大还实现不了你的梦想?不禁心中一阵感慨,又有谁想背井离乡呢?但是东北超1000万的人口净流出却不得不让我们问出那句“东北到底怎么了?”

今天小编就从历史、人文、地理、社会、经济等多方面探寻这一现象背后的原因,也欢迎大家留言一起探讨...

历史:游牧民族大融合,骨子里的豪放

这些年哪哪都是东北人,东北人也因为其豪放的性格,自带喜感的方言,广受全国人民的喜爱?那么东北人骨子里的豪放来自于哪里呢?

东北堪称民族融合最好的地区之一,这里上古民族以及后续的游牧民族大融合,已与汉人无异。

中华民族发祥地之一

东北地区是中华文明的发祥地之一,公元前4000年前后,中华种族肃慎族系创造东北早期文明——新开流文化,公元前23世纪的尧舜时代,全国划分为九个州,当时东北地区为幽州境内,春秋战国时期公元前770—前221年,辽宁是燕国的辽东郡和辽西郡。

民族大融合的开始

辽金元时期,先后有居住在辽河上游的契丹族建立辽王朝;居住在黑龙江、松花江流域的女真族入主中原建立金王朝,后续两大民族开始不断融合。唐朝末年,契丹在首领耶律阿保机把两大部落统一起来,自立为王。阿保机逝世后,其子耶律德光继位,公元947年改国号为辽,改皇都为上京。辽王朝鼎盛时东至当今的色楞格河、石勒喀河一带;东北到外兴安岭和鄂霍次克海;南抵今天的天津市、河北省霸县、山西省雁门关一带,与北宋对峙。

辽金更替,明代农耕发展

公元1113年,肃慎族系女真完颜部首领阿骨打举兵夺取松花江流域,南下占领辽东半岛。1115年称帝,国号金,建都会宁今黑龙江阿城以南。大金最盛时囊有辽吉黑三省和蒙古草原,西以河套、陕西横山、甘肃东部和西夏交界,向南一直到秦岭淮河与南宋对峙。

1287年,元朝设立辽阳行省,统辖东北全境。

1368年朱元璋在应天今南京市称帝,建立明朝,同年灭元。在辽东都司,农业、手工业都得到很大发展。

清军入关,龙兴之地

1583年,努尔哈赤以“兵不满百,甲仅十三”起兵;1626年,皇太极继位后,两次东征朝鲜,三次西征林丹汗,占据了漠南蒙古,此四次北征野人女真,将黑龙江流域纳入了版图,多次和明朝争夺辽西,最终在1640年将明朝赶出了山海关。1644年,清军入关,最终到1664年占据了整个内地。

此后东北长达了300年的封闭,禁止汉族人入关,成为了清朝的龙兴之地直到近代。

马背上的性格

东北自古以来经历了各个游牧民族的统治,从契丹、女真、蒙古、到满族各民族大融合,游牧民族的天生豪放也流淌到了东北人的骨子里,东北地方区域性性格特色就这样形成。

当然在网络上黑东北人的也很多,觉得东北人粗鲁,不讲道理,不文明等等,粗放式的性格必然不比保守谨慎的性格,在整体人际交往上确实会有些吃亏,这种易冲动的性格会导致人很难理性的去看待问题,从而更加感想与情绪化,在处理事情的过程中更易处于劣势。

地理:三山夹两河,得东北者得天下

内部大融合,相对封闭

中国唯有东北人,你问他从哪里来,他说自己是东北那嘎达的,东北地区(黑、吉、辽)3省整体被大兴安岭、小兴安岭及长白山包围,中间松花江及辽河冲击出沃野千里的平原,只有南部山海关有一个小缺口与关内相联系,整个地形相对封闭;加上三江平原、辽河平原等肥沃的黑土地,东北地区相对来说资源、粮食自给自足,这也导致东北地区内部联系大于外部联系。

天下安危常系辽野

“天下安危常系辽野,辽野安,则海内风尘不动;辽野扰,则天下金鼓互鸣。何也?诚以平原旷野一望千里,守之则难为力,弃之则胡虏长驱,曾无门庭之限,须殚天下之力守之,然后天下可安也。

其实上面这段话就说明了东北三省的战略地位,近代东北地区也成为了沙俄和日本互相争夺最激烈的区域,关乎着整个东北亚的稳定。

东北地区北接西伯利亚,南邻海洋和中原,西有蒙古可直通中亚,东有朝鲜半岛和日本海。

对于沙俄而言,占据东北是寻找温暖出海口,同时对蒙古形成包围之势的重要一环,占据东北,可以将整个蒙古地区据为己有,对我国形成巨大的压制。所以早在17世纪沙俄就开始了对东北的觊觎,而对于日本而言,占据东北则可以获取更多的土地和资源,对于岛国的日本而言意义重大。

而到了二战以后,朝鲜半岛被人为分割,东北亚的局势更加不稳定,此时的东北,距离朝鲜半岛距离最近,在半岛问题上有最大的话语权,这使得我国成为影响半岛以及东北亚局势的举足轻重的角色。

这也是新中国东北首先开始振兴,和现在必须要振兴的原因,作为战略最前方,东北的安危关乎整个国家的安危。

资源充足,物产丰富

东北地区可谓是物产资源相当丰富,这里水绕山环、沃野千里。东北全区耕地面积1920万公顷,约占全区土地总面积的16%,约占全国耕地总面积的19.7%,人均耕地面积0.17公顷,每农业人口占有耕地近0.3公顷,远远高于全国平均水平;广大的山区,蕴育着丰富的森林,总蓄积量约占全国的1/3,目前仍是全国最主要的采伐基地;矿产资源种类多,储量大。东北区矿种比较齐全,已发现有120个矿种,已探明总量的有100余种。其中储量居全国前三位的达45种;松辽平原地下埋藏着丰富的石油资源,探明储量占全国50%左右;东北区煤炭资源的保有储量约723亿吨,60%在内蒙古东部,27%在黑龙江,13%在辽吉两省,丰富的资源也造就了东北最开始一批资源类工业发展。

农闲经济,精神富足

因东北无霜期较短及受气候影响,东北地区的农民有更长的农闲期,且也更容易养活自己;早期大型资源类企业的发展,靠山吃山、靠水吃水的思想影响,东北地区一直是一个掘金的好地方。人民容易生活,精神富足,也更容易满足与止步,这也是后期技术创新与新兴行业较少的一个重要因素。

经济:从亚洲脊梁开始——曾经辉煌的东北经济

闯关东人口红利涌入

东北的发展大概可以分为四个阶段,第一阶段为农耕时代的人口大迁徙阶段,这一阶段给东北带去了大量的劳动力。

因清朝将东北视为龙兴之地禁止汉人居住与迁入,一直处于封闭状态。公元1855年,一场罕见的水灾袭击了山东、河南、安徽、江苏等地区。大水冲垮了大运河,漕运不得不改道海上。依靠漕运生存的人们不得不面临严重的生计困难,加上晚清时期的各种苛捐杂税,进入土地相对辽阔,人烟相对稀少的关外地区,成了当时破产农民的一个自我救赎的主要途径。

1907年,光绪三十三年,东北地区正式改制开发东北,闯关东也由此进入了高潮,闯关东的人以山东人和河北人居多,从清初到民国年间,内地闯关东的人数达到了3000万人次。

资源型经济发展,亚洲经济脊梁

在伪满洲国时期,东北已然成为亚洲第一大经济体,在全球仅次于美、苏、英,位居世界第四位。

1906年日本成立满铁,掌控东北经济的核心。据相关数据显示,截止到1931年以前,整个东北的铁路总里程大约为7000多公里,这个长度几乎可以覆盖东北整个县及以上的行政单位,有的甚至可以实现“村村通”。日本为了掠夺中国经济为在满铁建立了庞大的工业体系。发电、化工、机械、汽车、钢铁等等,据日本人1944年调查统计显示:东北铁矿蕴藏量达38亿吨,煤的蕴藏量达228亿吨,有色金属铜的蕴藏量132万吨,铅与锌113万吨,铝354万吨。绵延不绝的长白山和大小兴安岭,森林总面积261万公顷,木材储量达30亿立方米,占全国1/3。二战结束之前,东北地区工业规模已经超过日本本土,达到亚洲第一。沈阳则被誉为“东方鲁尔”。

1932年到1944年抗战胜利前夕,日本从东北即掠走煤两亿两千三百万吨,生铁有一千一百万吨,钢有五百八十万吨。

掠夺式的经济发展一方面奠定了后续东北的经济发展基础,另外一方面也加剧了东北的资源枯竭。

领头建设的好大哥

新中国成立后由于东北雄厚的基础,“一五”和“二五”期间,国家的重点工业建设项目,包括苏联援建的项目,很大一部分放在了东北。“一五”期间,以156项工程为核心的近千个工业项目,以及苏联援建的156个项目,有1/3放在了东北。以鞍钢为核心的钢铁基地建设、以大庆为核心的石油基地建设、以一汽为核心的汽车工业中心建设、以吉化为核心的石化基地建设、以沈阳机床厂为核心的机械制造基地建设等,以重工业为主成为国家战略产业基地。1952年,东北三省的煤产量占全国的39%;水泥产量占全国的52%;发电量占全国的48%;钢产量占全国的81%;化肥产量占全国的80%。从20世纪50年代到改革开放初期,东北的地区生产总值走在了全国的前列,在地区生产总值的增长上,东北三省,特别是辽宁一枝独秀。1978年,东北三省的地区生产总值占全国的比例是13.2%。

后期,三线建设期间1964到1979年,在长达15年的时间里,东北又向三线地区迁移企事业单位200多个、援建项目300多个、输送人才100多万;比如攀钢当时就是复制鞍钢、成飞复制沈飞...复制、搬迁、人才输出、产业搬迁等大量的工业及人才从东北不断向西南、西北迁移,为三线建设做出了巨大贡献。

产业转型困难,追赶时代的浪潮

风气毫末,东北的经济为经济建设、税收发展、资源输出都做出了巨大的贡献,大量的大型工厂也成就了最开始一批工人潮,东北至今依旧是文化教育水平最高的区域之一。

但是,长期发展的重工业也面临着产业革命的困难—“发展最好的往往不是那些平稳的区域,而是那些资源匮乏的野蛮生长区域”。同时,也错过了新兴产业的引入与落地,而南方城市反而体会不到转型的痛楚。

近年来,中国的传统工业像煤炭、石油、机械制造等产业已经到达到上限了,重工业正在转向发展一些高附加值的工业,如电子工业、精密仪器制造业等等。然而这些都主要集中在南方,同时许多新兴产业,如影视业、软件、互联网、人工智能等产业也集中在南方,东北三省没有抓这些新兴的产业,所以经济开始衰退。

人文:1000万人口净流出——人口结构老龄化发展

南下“淘金”

重工业发展的经济体系也导致民营企业较少与疲弱,东北很难有像南方一样一镇一产业的发展模式,日益衰退的大型工厂也无法解决过多的就业问题。更多的年轻人不得不离开东北到关外发展,年轻人的离开,加剧了东北的人口老化程度,社会负担更加沉重。

90年代之后,国企改革,大量职工被迫下岗(有一部电影好像叫“下海”写出了当时下岗职工的无奈),东北人口陷入负增长。

根据人口普查的结果,九十年代东北人口净流出40.4万人,2010年之前净迁出量达到219.1万人。2021年东三省更是有超1000万的人口净流出,没有了好的企业,人才流失严重。在东北迁出的人口中,非农人口占比最大,达到百分之四十三。而且这部分人中,受教育的人士占比较高,更加剧了东北人才不足的现状。

关门“打狗”?

提到东北的营商环境,其实源自于东北漫长的历史与经济环境因素,当然也不能否认确实有待提升,这也是很多企业不来,或者来过一次就再也不来的原因,经济本身就是预期,没有资金和技术的投入很难自我突破。

在《国家发改委:东北地区营商环境存在的主要问题及优化建议》一文中其实对营商环境的问题也有了很深刻的分析与指引。

因为长期的大国企,大厂子等原因,个人能力在平稳的体质内发展并不是全部因素,这也造就了“大哥文化”,由于深信“关系办事”的理念导致了很多问题,包括:“官本位”、“服务意识差”、“契约精神差”等社会现象。

更有江湖传言“关门打狗”来形容东北投资,营商环境的营造还需要很长的路要走。

相信才会出现奇迹——每个人都希望自己的家乡越来越好

其实这个话题有点大,小编也一直在考虑要不要写,但是这么多年的经历,让小编急切地想找出这一社会现象的原因,也不够全面,欢迎大家留言一起讨论。

写到这里其实,对于“投资不过山海关”这一社会现象也有了一些认识,东北的发展具有先天的自然优势,也曾经为了社会的建设做出了巨大的贡献,但也因为历史、社会、经济原因形成的保守思想从而错过了时代发展的浪潮,“穷则变,变则通”,回归社会的本质与历史,我们可以找到社会现象发生的由来,回归百姓的生活与期望,多去看看真实的需求与心声,我们可以看到未来发展的方向。看到不足,修正不足,经济是个预期,只有东北人相信,其他人才能相信,一切一定会越来越好...

-

- 3岁出名,5岁上春晚,年挣百万,小神童张峻豪如今咋样了?

-

2024-11-01 04:31:56

-

- 丁俊晖的妻子张元元:她不是富二代,见证了丈夫辉煌背后的眼泪

-

2024-10-31 21:50:12

-

- 民间故事:锁阴术

-

2024-10-31 21:47:57

-

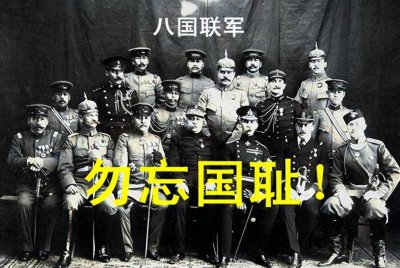

- 八国联军是哪八国?日、俄、英、美、法、奥、意、匈(1.8万人)

-

2024-10-31 21:45:42

-

- 思埠吴召国:中国微商第一人,靠微商卖面膜一年用50万赚了1个亿

-

2024-10-31 21:43:27

-

- 98年,发生了很多诡异的事,其中最不可思议的就是-鬼叫餐

-

2024-10-31 21:41:13

-

- 上海高校大盘点(一)

-

2024-10-31 21:38:58

-

- 颈椎按摩器十大排行榜:理疗师亲选推荐10大产品

-

2024-10-31 21:36:43

-

- “功夫皇帝”李连杰48部影片全盘点,你看过多少?

-

2024-10-31 21:34:28

-

- 任嘉伦的妻子聂欢:丈夫成名背后有艰辛,我在家做全职太太也幸福

-

2024-10-31 21:32:13

-

- 不容忽视的巩县兵工厂:袁世凯亲定厂址,中正式步枪扬名抗日战场

-

2024-10-31 21:29:58

-

- “白卷英雄”张铁生靠一封信进大学,后被判十五年,出狱亿万身家

-

2024-10-31 14:59:32

-

- 谍影重重:美军入侵巴拿马

-

2024-10-31 14:57:17

-

- 1965年印巴冲突,巴基斯坦濒临灭国,关键时刻中国伸出援手

-

2024-10-31 14:55:02

-

- “陪床保姆”揭开老人生活的遮羞布,白天做家务,晚上做服务

-

2024-10-31 14:52:47

-

- 一趟玩转香港和澳门,跟着这篇攻略就够了!

-

2024-10-31 14:50:32

-

- 东北匪事—座山雕张乐山

-

2024-10-31 14:48:17

-

- 江西省乐平市概况

-

2024-10-31 14:46:03

-

- 江苏四星级高中-锡东高级中学

-

2024-10-31 14:43:48

-

- 内蒙古十大必去景点,很少有人都去过

-

2024-10-31 14:41:33

怎样用棉绳把自己手反绑

怎样用棉绳把自己手反绑 欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗

欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗