传统国学一元论与形而上学概念辨析

传统国学一元论与形而上学概念辨析

传统国学通常被认为是一种一元论的体现,这种观点认为世界上的一切现象都可以归结为一个单一的、根本的原则或实体。在中国传统文化中,这一核心概念主要表现为道家的 “道” 和儒家的 “天命”。道是无形无象的,超越了具体的形式和现象,是一种形而上的概念。

在不同的文化范畴内,如佛家的 “空有不二” 和西方的 “绝对精神” 或 “上帝”,也有类似的形而上概念。本文探讨了如何区分这些不同的形式表达,指出这些描述虽然指向形而上概念,但实际上是基于特定文化和意识形态的伪形而上概念。

简要论述与核心观点总结:

形而上概念的定义:

超越了具体形式和现象的抽象概念,是关于宇宙本质和最高原则的思考。真正的形而上概念是普遍的、抽象的,不受具体形式的约束,可以表达任何文化、现象、形式或运动的本源。

一元论与多元论的关系:

形而上范畴内,并不存在一元、二元、三元或多元概念的限定区分。形而上概念的本质在于超越具体形式。

通俗的解释:

一元概念描述了完美实体的抽象表达,即完美系统的根本原则或本质。一元概念不是一个虚无概念,是一个基于多元关系构成的实体。

二元概念,是形式概念存在的前提。没有二元关系,形式无从建立。如物质和精神的相对成立,现象和本质的相对关系等。

三元概念,构成了形式现象唯一性的前提,即非同共存关系的合理性。

多元概念,描述了一元的实体以多元形式表达,即一元概念本体形式。

所以,在形而上范畴内,一元,二元,三元或多元等各种形式区分并无实际意义。

传统国学中的一元论以及其他文化中的形而上概念,虽然表面上是形而上的,但实际上是基于特定文化和意识形态的伪形而上概念。

我们通常所说的一元论是什么呢?请允许我直言,大多数一元论本质上是强调自己与其他概念完全不同的唯一完美概念。这种一元论更注重强调自身的完美,而不是描述如何具体实现这一完美。

从一定程度上说,通常的一元论是一种对完美的追求和向往,它尽可能地描述完美是什么样子,应该如何,不应该如何。但这种完美往往是排他的,虽然在追求完美的同时,也在制造对立和错误。

原因在于,我们过于注重自己的追求和向往,却不太喜欢去研究如何实现这些目标。因为实现的过程和一元概念代表的美好和谐完全不相关,充满了痛苦、冲突、无奈,甚至不知终点在哪里的无尽失望,这使得许多人更愿意永久停留在美好的幻想中。

后半部分为详细说明和论证,除非有兴趣可不看。

1. 一元论与形而上学概念界定

1.1 一元论的定义与内涵

一元论,作为一种哲学观点,主张世界上所有现象均可归结为一个根本的原则或实体。在传统国学中,这一观点得到不同程度的体现。例如,道家的“道”概念,无形无象,超越具体形式和现象,体现了一元论的核心思想。儒家的“天命”则强调了宇宙秩序和道德规范的统一性。佛家的“涅槃”则指向了超越生死轮回的终极解脱,同样呈现出一元论的特征。

一元论的内涵在于其强调的统一性和整体性。它不仅仅是对现象的简化,而是对现象背后深层次、根本性原因的探索。在国学中,这种探索往往与道德、宇宙和生命的终极意义联系在一起。例如,道家的“道生一,一生二,二生三,三生万物”(《道德经》)揭示了从无到有、从一到多的宇宙生成论,体现了一元论的宇宙观。

1.2 形而上学的界定与特点

形而上学,作为哲学的一个分支,关注的是超越具体形式和现象的抽象概念,即宇宙的本质和最高原则。它试图回答关于存在、实体、空间、时间、因果等根本性问题。在传统国学中,形而上学的特点体现在对“道”、“天命”、“涅槃”等概念的探讨中。

形而上学的特点在于其抽象性和普遍性。它不局限于特定的文化或历史背景,而是试图揭示普遍适用的真理。在国学中,形而上学的概念往往与实践哲学相结合,如儒家的道德修养、道家的自然无为、佛家的禅修实践等,这些实践哲学的根基都建立在对形而上学概念的深刻理解之上。

形而上学的探讨在国学中也表现为对宇宙和生命的终极关怀。它不仅仅是理论上的思辨,而是与个体的修身、齐家、治国、平天下的理想紧密相连。这种关怀体现了国学中形而上学的实践性特征,即通过对宇宙和生命的深刻理解来指导现实生活和社会秩序的构建。

2. 传统国学中的一元论思想

2.1 道家“道”的一元论思想

道家的“道”是中国传统哲学中一元论思想的核心表达。“道”无形无象,是宇宙万物生成和变化的根本原则。《道德经》中提到:“道生一,一生二,二生三,三生万物”,这句话揭示了从无到有、从简到繁的宇宙生成过程,体现了一元论的思想。在道家的视角中,“道”是宇宙的本源,它既无所不包,又无所不在,是一切存在的基础。这种思想强调了万物的统一性和相互联系,认为所有现象都是“道”的体现,从而构成了一个完整的宇宙体系。

2.2 儒家“天命”的一元论表现

儒家的“天命”观念同样体现了一元论的思想。在儒家思想中,“天命”不仅是对宇宙秩序的描述,也是对道德规范的肯定。孔子提出“知天命”的概念,强调人应顺应天命,实现个人的道德修养和社会的和谐。孟子进一步发展了这一思想,提出“性善论”,认为人的本性是善的,而这种善的本性正是“天命”的体现。儒家的“天命”观念将宇宙秩序与道德规范统一起来,认为人的行为和宇宙的运行都遵循同一原则,从而形成了一种道德一元论。

2.3 佛家“涅槃”与一元论的关系

佛家的“涅槃”概念与一元论的关系则体现在对最终解脱和超越的追求上。“涅槃”是佛教中的最高境界,指达到了对生死轮回的超越,实现了内心的彻底平静和清净。在佛教中,“涅槃”不仅是个体修行的终极目标,也是对宇宙真理的领悟。这种思想认为,一切众生皆有佛性,通过修行可以认识到自己与宇宙的统一性,从而达到“涅槃”的境界。因此,“涅槃”在佛家思想中既是一元论的体现,也是对个体与宇宙统一性的深刻认识。

3. 西方哲学中的形而上学概念

3.1 形而上学的历史演变

西方哲学中的形而上学概念经历了从古希腊哲学家的初步探索,到中世纪神学与哲学的结合,再到近现代哲学的批判与重构的复杂历史过程。

古希腊时期:形而上学的雏形可以追溯到巴门尼德的存在论和柏拉图的理念论。亚里士多德进一步发展了形而上学,提出了“第一哲学”的概念,即后来被称为形而上学的学科。他强调了对存在本质的研究,即“作为存在的存在”(being as being)。中世纪:在中世纪,形而上学与基督教神学紧密结合,哲学家如奥古斯丁和托马斯·阿奎那将形而上学的概念融入对上帝、灵魂和宇宙秩序的探讨中。近代哲学:从笛卡尔开始,形而上学成为现代哲学的核心议题。他提出了“我思故我在”(Cogito, ergo sum)的著名命题,强调了主体性和怀疑方法在形而上学探索中的重要性。随后,斯宾诺莎、莱布尼茨和黑格尔等哲学家对形而上学进行了深入的探讨和系统化。现代哲学:20世纪初,分析哲学的兴起对形而上学的传统议题提出了挑战。逻辑实证主义者如维特根斯坦和卡尔纳普认为许多形而上学问题实际上是无意义的,因为他们无法通过经验来验证。然而,随着时间的推移,分析哲学内部也出现了对形而上学的重新评价和探讨。

3.2 形而上学的核心问题与分支

形而上学的核心问题涉及存在的本质、宇宙的根本原理、时间和空间的性质、因果关系、自由意志等。这些问题在不同的哲学体系中有不同的分支和表现形式。

本体论:探讨存在的本质和结构,包括物质物体的本质、物体的基本属性以及存在的种类和层次。宇宙论:研究宇宙的起源、结构和最终命运,包括时间和空间的本质。因果关系:探讨事物之间的因果联系,即事物如何相互作用和影响。自由意志:讨论人是否有自由选择的能力,以及这种能力如何与决定论相协调。灵魂与心灵哲学:探讨灵魂的存在、性质以及与身体的关系,以及意识和心灵的特性。自然法则与规律:研究自然界的规律和法则,以及它们如何支配物质世界的运动和变化。

形而上学的这些分支不仅在理论上具有重要意义,而且在实践中也对科学、伦理学、美学等领域产生了深远的影响。通过对这些核心问题的探讨,形而上学试图揭示宇宙和存在的根本真理。

4. 一元论与形而上学的联系与区别

4.1 一元论在形而上学中的地位

一元论在形而上学中占据着核心地位,因为它直接关联到对宇宙本质和存在的根本性解释。形而上学试图超越感官经验,探索那些构成现实最深层次的原则和原因。一元论作为一种解释模型,提供了一个简化的视角,将复杂多变的现象归结为一个统一的本原。这种思想在东西方哲学中都有体现,如中国的“道”、西方的“绝对精神”或“上帝”概念。一元论的这种统一性视角,使得它成为形而上学探讨宇宙和存在本质时不可或缺的一部分。

在形而上学的历史发展中,一元论思想一直是一个重要的哲学传统。它不仅影响了对宇宙和生命的理解,也对道德、政治和宗教等领域产生了深远的影响。一元论的形而上学地位体现在其对存在单一性和整体性的强调,这与多元论和二元论形成了鲜明对比。一元论的这种地位也反映了人类对于统一性和秩序的内在追求。

4.2 一元论与形而上学的异同点分析

一元论与形而上学在很多方面有着密切的联系,但也存在一些关键的区别。以下是对这两者异同点的详细分析:

相似之处:

抽象性:一元论和形而上学都涉及对现实深层次、抽象层面的探讨。它们都试图超越具体的经验现象,寻找更为根本的原则和原因。普遍性:两者都追求普遍适用的真理,不局限于特定的文化或历史背景。它们试图揭示的是宇宙和存在的普遍规律。基础性:一元论和形而上学都关注基础性的问题,如存在的本质、宇宙的起源等,这些问题对于理解现实世界至关重要。

差异之处:

焦点:一元论特别强调万物归一的观点,即所有现象都可以追溯到一个单一的本原。而形而上学则更广泛地探讨存在和宇宙的各种基本问题,包括但不限于一元论所关注的问题。方法论:一元论倾向于简化和统一,而形而上学则更加开放,包含了多种不同的理论和观点。形而上学的研究方法更为多元,包括逻辑分析、概念辨析等。实践性:一元论往往与特定的哲学体系或宗教信仰紧密相关,具有较强的实践指导性。形而上学则更多地停留在理论层面,虽然对实践哲学有影响,但本身更侧重于理论的构建和概念的分析。

总的来说,一元论与形而上学在追求对宇宙和存在深层次理解的目标上是一致的,但在方法、焦点和实践性上存在差异。一元论提供了一个简化的视角来理解复杂现实,而形而上学则提供了一个更为广阔的理论框架来探讨这些根本性问题。

5. 一元论、二元论、三元论及多元论在形而上学中的关系

5.1 一元论与其他元论的对比

在形而上学的范畴内,一元论与其他元论形成了鲜明的对比。一元论主张世界的本质可以归结为一个单一的原则或实体,这种观点在传统国学中的“道”、“天命”、“涅槃”等概念中得到体现。相对而言,二元论则强调世界由两个相互独立且对立的原则构成,如柏拉图的理念世界与感官世界、笛卡尔的心物二元论。三元论则在此基础上增加了第三个原则,试图在一元论和二元论的基础上寻求更全面的解释,如奥古斯丁的三一神学。多元论则进一步扩展,认为世界由多个独立的原则或实体构成,每个原则都有其独特的作用和价值。

一元论与其他元论的主要区别在于对世界本质的简化程度和对多样性的包容性。一元论倾向于简化和统一,强调万物归一的观点,而二元论、三元论和多元论则在一定程度上承认了世界的复杂性和多样性。在形而上学的发展中,这些不同的元论提供了不同的视角来解释宇宙和存在的本质,从而形成了丰富的哲学传统。

5.2 形而上学范畴内的元论互动

在形而上学的范畴内,一元论、二元论、三元论和多元论并非孤立存在,而是相互影响和互动。这些元论之间的互动体现在对宇宙和存在本质的不同解释和理解上。例如,一元论的简化视角可以被看作是对二元论、三元论和多元论复杂性的一种回应,试图在多样性中寻找统一性。同时,二元论和三元论在一定程度上可以被视为一元论的扩展,它们在承认多样性的同时,试图在不同的原则之间寻找统一性。

此外,这些元论之间的互动也体现在它们对形而上学核心问题的不同解答上。例如,一元论可能会强调存在的根本统一性,而二元论则可能会探讨不同原则之间的相互作用和影响。三元论和多元论则可能会提供更为复杂的解释,考虑多个原则之间的相互作用和平衡。

在形而上学的发展中,这些元论之间的互动促进了对宇宙和存在本质的深入探讨。它们不仅丰富了形而上学的理论内容,也为理解和解释现实世界提供了多种可能的视角。通过这些元论的互动,形而上学不断地发展和完善,为人类对宇宙和存在的理解提供了更为全面和深刻的洞见。

6. 总结

在对传统国学中的一元论与形而上学概念进行深入辨析后,我们可以得出以下结论:

6.1 一元论的普遍性与特殊性

一元论作为一种哲学观点,其普遍性在于对宇宙和存在单一性、整体性的追求。无论是在东方的“道”、“天命”、“涅槃”概念中,还是在西方的“绝对精神”或“上帝”概念中,一元论都试图揭示万物的根本原则。然而,一元论的特殊性在于其在不同文化背景下的具体表现形式和实践应用。例如,道家的“道”强调自然无为,儒家的“天命”强调道德秩序,而佛家的“涅槃”则指向内心的解脱和清净。这些特殊性体现了一元论在不同哲学体系中的独特价值和意义。

6.2 形而上学的抽象性与实践性

形而上学的抽象性体现在其对宇宙和存在本质的探讨,这些探讨超越了具体的形式和现象,试图揭示更为根本的真理。形而上学的实践性则体现在其对个体生活和社会秩序的指导作用。在国学中,形而上学的概念与道德修养、政治理念等实践哲学紧密相连,体现了理论与实践的统一。

6.3 一元论与其他元论的互动

一元论、二元论、三元论及多元论在形而上学范畴内的互动,展现了哲学对宇宙和存在本质理解的多样性和复杂性。这些元论之间的对比和互动,不仅丰富了形而上学的理论内容,也为理解和解释现实世界提供了多种可能的视角。通过这些元论的互动,形而上学不断地发展和完善,为人类对宇宙和存在的理解提供了更为全面和深刻的洞见。

6.4 真正的形而上学概念

真正的形而上学概念不受任何形式概念的约束,它能够跨越文化和现象的界限,揭示万物的本质。因此,我们应当超越对完美的追求和向往,转而关注如何实现这些概念,以避免陷入对立和错误的制造。形而上学的真正价值在于其对现实的深刻洞察和对实践的指导作用,而不仅仅是理论上的思辨。

通过对传统国学中的一元论与形而上学概念的辨析,我们不仅加深了对这些哲学概念的理解,也为进一步的哲学探索和实践提供了坚实的基础。

-

- “神童”陈舒音:7岁读初中,12岁以620分考入浙大,经历引人深思

-

2025-10-15 10:50:08

-

- “不倒翁”张群:一生愚忠蒋介石,劳而无功,晚年却有难言的苦衷

-

2025-10-15 10:47:53

-

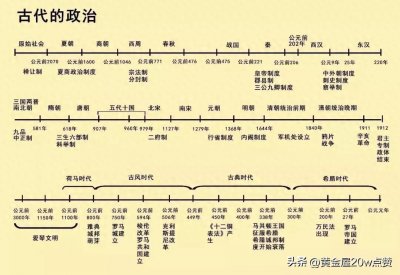

- 你知道中国朝代顺序吗?一口气带你读完各个朝代,建议收藏反复看

-

2025-10-15 10:45:38

-

- 3月17日开始报名!佛山中考关键信息→

-

2025-10-15 10:43:23

-

- 属蛇人2024运势及运程详解

-

2025-10-13 12:55:54

-

- 全球10 家最大的医疗器械公司排名,中国医疗公司还有很长的路要走

-

2025-10-13 12:53:39

-

- 10本书,让我们开启夏日读书时光

-

2025-10-13 12:51:24

-

- 西安的购物圣地(来西安必逛的6大网红购物中心)

-

2025-10-13 12:49:09

-

- 典型机场跑道入侵事件(让浦东机场滑跑客机中断起飞的)

-

2025-10-13 12:46:54

-

- 第一次相亲聊点什么 第一次相亲注意事项

-

2025-10-13 12:44:39

-

- 媳妇怎么和婆婆相处最妥当 媳妇怎么和婆婆相处最好

-

2025-10-13 12:42:25

-

- 中国上古十大神剑排名最新,*、和赤霄剑上榜

-

2025-10-13 12:40:10

-

- 死心想离婚女人的表现 修复夫妻关系十大步骤

-

2025-10-13 12:37:55

-

- 什么样的丈夫容易出轨 容易出轨丈夫的特征

-

2025-10-13 12:35:40

-

- 四次堕胎,两次离婚,为孙红雷、孙俪邪恶母亲丁嘉丽下跪

-

2025-10-12 06:17:26

-

- 窦靖童周迅公布恋情(网曝窦靖童公开承认同性恋)

-

2025-10-12 06:15:11

-

- hp惠普1005打印复印一体机拆机定影更换定影膜教程(hp惠普1005打印复印一

-

2025-10-12 06:12:56

-

- 空袭叙利亚后遭反击!美国麻烦来了?

-

2025-10-12 06:10:41

-

- 高亚麟老婆时玮家庭背景(高亚麟:娶小11岁时玮,瞒着老婆抵押房产,如今还好

-

2025-10-12 06:08:26

-

- 罗大佑和李宗盛哪个乐坛地位高

-

2025-10-12 06:06:11

怎样用棉绳把自己手反绑

怎样用棉绳把自己手反绑 欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗

欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗