“不倒翁”张群:一生愚忠蒋介石,劳而无功,晚年却有难言的苦衷

“不倒翁”张群:一生愚忠蒋介石,劳而无功,晚年却有难言的苦衷

张群,四川华阳人,毕业于日本陆军士官学校。曾任国民党中央执行委员、中央党部秘书长、行政院院长等职。国民党上层圈内称他是“华阳相国”。

张群

在他九十高龄时撰写回忆录《我与日本七十年》,启笔忆旧,溯及往事,常常掩卷沉思,老泪纵横,复杂心情,非常人所能想象。

一

在国民党的军事史上,蒋介石的重要军事助手和依靠力量有四大系统,前期是保定系和日本士官系,后期是黄埔系,到台湾后是凤山系。

保定军官学校毕业的重要人物有蒋介石、张群、唐生智、刘峙、徐庭瑶、陈继承、王柏龄、顾祝同、陈诚等,日本陆军士官学校毕业的重要人物有陈仪、程潜、张辉赞、方鼎英、何应钦、朱绍良、谷正伦、贺耀祖、钱大钧、汤恩伯等,蒋介石、张群、王柏龄等也到日本士官学校留学。

黄埔军校成立后,蒋介石就把顾祝同、刘峙、陈诚、王柏龄、陈继承、方鼎英、何应钦、钱大钧、汤恩伯等人先后拉进来任教带兵,形成他最早的军事指挥班子。

保定、日本士官二系被黄埔系取代的标记是由保定系出身的陈诚、顾祝同等挂帅,胡宗南、关麟征、杜聿明、黄维、桂永清、周至柔等黄埔门生的兴起,纷纷当上集团军、兵团、战区司令,他们是在抗战期间完成交接班的。

1946年6月蒋介石发动全面内战时,即由黄埔系唱主角。

在上面这些人中间,张群是一个与众不同的人物,他在保定、日本士官军校学过军事,但他没成为军人;他弃武从政,活跃政坛几十年,官职很高,但毫无建树。

张群是旧中国正统官场上靠政治起家的典型。

张群、蒋介石日本求学时和同学们合影

保定军官学校成立于1906年。

是年,19岁的张群和蒋介石考入该校,张群在步兵第二队,蒋介石在炮兵科,俩人来自国内的一东一西,并不相识。

年底俩人和王柏龄等人考上官费留学生,前往日本学习军事。

在船上张群认识了蒋介石,见“贤”思齐,改为和蒋介石同学炮科。

这样,蒋介石就和他的后来形成的三大金刚张群、何应钦、陈诚都改学炮兵。

张群、蒋介石在日本陆军士官学校的预备班振武学校学习,学习期间加入同盟会。

1917年,孙中山南下护法,张群和蒋介石任职大元帅府,同为参军。

日子过得多不顺心,蒋介石三天两头跑上海和宁波,张群则跑到四川督军熊克武和河南督军岳维峻那里,先后任成都市和开封市的警察局长。

1927年北伐军总司令部驻屯南昌,蒋介石已经在为全面反共、建立反动政权作准备,需要选择党政军各方面的官员,就把张群召去,出任总司令部总参议。

蒋介石政变上台后,张群任军政部次长。

从此,张群一跃而为蒋介石身旁的要员。

日本求学时期的张群和蒋介石

1930年10月任上海特别市市长,1935年11月任外交部长,抗战初期任军委会秘书长,1938年初,任行政院副院长兼重庆行营主任,1947年任行政院长,1949年先后任重庆绥署主任和西南长官公署长官,年底到台湾任“总统府资政”、“中央评议委员”、“革命实践研究院院长”,1953年底接任“总统府秘书长”和“国防会议秘书长”,后来年迈下台,改任“总统府”首席资政。

从历史上看,张群和何应钦、陈诚一样一直作为蒋介石最亲近的幕僚,活跃在国民党内,得到蒋介石的倚重。

蒋介石经常把最不放心、最难处理的事情交给张群去办,张群也能最完整地体现领会蒋介石的意思,不折不扣地去执行。

抗战前夕,蒋介石让他主持对日外交关系,张群竭力执行“攘外必先安内”的卖国方针。

1946年1月,张群在与中国共产党代表的会谈中,执行“假和谈,真内战”的策略,为蒋介石集团发动全面内战作准备。

张群到了台湾,是蒋介石家中的常客,可以说没有人能在蒋家有此特殊的地位。

一次他前往蒋家祝寿,见到席上一盘对虾,趁兴讲了一个笑话。

说南海附近有两个有钱人家的儿女,都是驼背,各自发誓不嫁不娶有驼背残疾的人。

媒人让男方伏在栏杆上看池里的鱼,让女方坐着绣花,互相骗过对方,婚事告成。新婚之夜,驼背夫妇大骂媒人,媒人回答他们一首诗:“郎伏栏杆姐绣花,姻缘前定本无差,洞房今夜谐花烛,南海新添一对虾。”

这个极不文明的玩笑博得蒋介石、宋美龄和满座人大笑不止。

能在蒋介石面前如此无拘无束、谈笑风生的,在国民党内没有第二个人,可见张群在蒋介石眼里不同凡响的地位。

由于张群在蒋介石身边的显赫地位,发展的很快。

二

当时蒋介石身为有两个关键人物,一个是张群向蒋介石推荐的杨永泰。

杨永泰担任蒋介石的秘书,他的办事能力深受蒋介石的赏识,倚之如左右手,一度成为宠臣。

另一个关键人物是张群自己。

张群官运亨通无阻,仕途青云直上,就是凭借他和蒋介石的同窗之交。

就他个人而言,一生没有留下什么值得炫耀的东西,在国民党上层人物眼里,张群也只算是个平庸之辈。

张群在蒋介石身边被人们称为“不倒翁”,他一生愚忠蒋介石,可谓是劳而无功。

使他伤心一生的莫过于两件事,一是身为四川人,川人不能让他当省主席;一是他不善外交,却长期主持国民党对日外交活动,结果被中日两国人民所抛弃。

1.身为四川人,川人不能让他当省主席

张群家在四川,曾在国民党中央政府里任过外交部长、军事委员会秘书长。

这样地位显赫的大人物,外放四川当省主席,本以为小事一桩,垂手可得,想不到小河里翻船,主持川政遭到冷遇,被同乡拒之剑阁关外。

四川位于中华腹地,历来是兵家必争之地。

民国以后,川省内部更是群雄割据,战事不息。袁世凯称帝复辟,蔡锷将军举旗讨袁,带领滇、黔军进军四川。

蒋介石与张群

蔡将军病逝后,滇、黔军就在四川横征暴敛,鱼肉川民。

四川军人在熊克武、刘湘等人的带领下,驱逐云贵军阀,事后刘湘当上了总司令。

川系军阀中,派系林立,番号众多,主要是保定和速成两大派。保定系有刘文辉、邓锡候、田颂尧等;速成系有刘湘、杨森等,他们占地为王,自成一家。

川西、川南和江津由在成都的刘文辉控制;川北是邓锡候的防地;川东万县是杨森的驻地;巴县、璧山和重庆则由刘湘占领;各地还有些军人、民团和土匪恶霸各霸一方。

其中要数刘湘控制区内的经济实力最强,为他以后的发展创造了条件。

大革命时期,熊克武率军离川,参加北伐。刘湘在重庆响应北伐,接受国民革命军第二十一军军长的职务。

川军之间互争地盘,扩充实力,引起战事连绵不断,给人民带来无穷的灾难。较大的战争有1928年刘湘、杨森之争,结果川东被刘湘占领。

30年代初,由于刘文辉收买刘湘手下的范绍增和蓝文彬两个师长而积怨,同宗叔侄二刘之间战事爆发,侄子刘文辉大败而退西昌,叔叔刘湘手下留情,追至雅安了事。

这一招使得刘湘统一四川,1935年2月,刘湘上任川康绥靖公署主任。

刘湘

红军长征路过四川,蒋介石趁机把“中央军”开进四川,并派贺国光为首的中央参谋团入川主政,大有取而代之之势。面对蒋介石控制四川的阴谋,川军各将领又暂时妥协,一致对付蒋介石。“七七事变”前后,不顾民族危机,蒋介石派何应钦主持“川康整军会议”,名为“川军国军化”,实为吞并川军。

面对内忧外患,川军为全国抗战所感召,很快派出潘文华的二十三军、唐式遵的二十一军、王缵绪的四十四军、邓锡候的四十五军、孙震的四十一军的各两个师,李家钰的四十七军的一个师(后来出发时为14个师),出川抗战。

1937年12月1日,刘湘出川督战,飞到汉口去见蒋介石,在汉口,多年的胃溃疡病复发,第二年1月30日病逝汉口。

刘湘一死,川军群龙无首,军心民心不稳,蒋介石一看掌握四川的机会到了。

刘湘尸骨未寒,两天以后,蒋介石宣布撤销刘湘主持的七战区和川康绥靖公署,任命张群为四川省主席。

2月11日又任命张群兼任四川省保安司令。这一宣布,使川军各将领感到严重威胁,大有末日来临之势。

刘湘麾下的上层军官马上集中到原由刘湘任理事长的“武德励进社”,在新头领王陵基的带领下,联合川军各部,估计蒋介石不会在大敌当前调兵四川发动军事进攻,准备倚仗川中实力,非逼蒋介石收回上述两道命令不可。

张群被川人所拒,蒋介石放不下面子,一心想让张群掌握川政,稳住大后方的局势。

1938年的8月1日蒋介石曲线迂回,任命张群为委员长重庆行营主任,干脆爬到四川省府头上做窝。

在旧中国,本省人出任省府主事从来都是受家乡人士欢迎的,父老乡亲会引为自豪,当事人更有衣锦还乡、光宗耀祖之感。

张群却是例外,他的任职是和蒋介石吞并川系的阴谋连在一起的,川系反对张群首先是对蒋介石排挤、打击、消灭非嫡系势力的不满,其次也是对张群紧跟蒋的不满。

作为四川人氏的张群,在川中被视为“不受欢迎的人”,恐怕是他一生中颇为伤心之事。

2.他不善外交,却长期主持国民党对日外交活动,结果被中日两国人民所抛弃。

蒋介石的外交有两大支柱,一是对美关系,一是对日关系。

前者由宋子文、宋美龄等家族成员负责,后者由张群、何应钦等亲信主持。

蒋介石与宋美龄

张群的回忆录《我与日本七十年》,全部是谈他与日本交往的历史,外界称此书是《“蒋总统”秘录》的姐妹篇。

张群在书中说:“追怀往事,真不胜其感慨,在这70年的中日关系史上,我可说是渊源最久,接触最多的一个……我几乎是无役不从。”

他和日本在外交上的往来,最早是1918年,当时还在国民党办的《民国日报》社里兼职,曾作为记者团成员去过日本采访,内容是反对西原借款。这是张群第一次负有政治外交使命去日本,自此以后,蒋介石就把张群当作外交助手。

1927年,蒋介石发动“四·一二”反革命政变后,因内部上层矛盾重重,老蒋以屈求伸,以退为攻,假惺惺辞职去日本,窥测政治风向。

张群先走一步,去日本为蒋介石作具体安排。在日本二人特意拜访了对华不怀好意的首相田中义一,认为田中“相见不诚”,“不能转移日本侵华之传统政策”。

但是“对于共产党问题,则双方意见一致,都认为非清除不可。”这种盟约可以说是蒋介石“攘外必先安内”政策的最初提出。从日本回来后,蒋介石对日联系主要就由张群负责。

1928年“五三惨案”,在济南张群坐着人力车去和日本侵略军参谋本部第三部部长松井石根谈判,没有任何结果,只是中国人民受欺压、受凌辱的历史上又加了痛苦的一页。

1935年国民党“五全”大会后,蒋介石新任行政院长,组织亲日派内阁,张群任外交部长。

先后和日本驻华大使吉明、有田八郎、川越茂谈判,处理过华北日军扩大侵略事件和成都、北海、汉口、吴淞、青岛等地中国人民和军队反日事件,张群一再退让,为了讨好日本人,事件中不少无辜的中国人民被杀害,主权一点点被蚕食。

当时,张群在南京、何应钦在北京与日本侵略者交涉,二人媚日亲日,妥协让步,灭中国人的威风,长侵略者的志气,日本鬼子得寸进尺,步步进逼,不断扩大侵略。

张群一语道出真情:“这几年来的忍耐,骂不还口,打不还手,我们为的是什么?实在是要安定内部。”“安定内部”就是不顾民族危亡,对日寇采取不抵抗主义,一味打内战引狼入室。

蒋介石的卖国外交政策,以彻底失败告终。国民党政权败退台湾以后,张群还是对日外交政策的主要拟订者和执行者。他的主要任务是拉住日本一小撮顽固分子,阻止中日两国人民的友好来往。

蒋介石亲自扶张群入坐

张群频繁地在台北、东京之间飞来飞去,在日本政界、外交界、工商界里广泛活动,结交上一批右派如岸信介、石井光次郎、佐藤荣作、驾屋兴宣等,挑拨、分化中日两国关系,破坏中日邦交正常化。

直到中日邦交正常化前夕,1971年7月25日,83岁的张群还飞往日本作最后挣扎,与日本当局四度会谈,破坏中日邦交正常化。

在前往羽田机场的汽车上,张群用“极其怆黯的语调”说了两声“Saraba Tokyo!”(再见,东京!)张群无奈,悲叹自己“外交”上的失败。

回到台湾,张群被人说道:“只用耳朵听他们日本朋友的话,只想保住和扩大权势,一味亲日,落到今天的下场。”

张群一生为蒋氏效命,可谓劳而无功,难怪他写回忆录时“不禁有泪如倾,不胜感慨”。并叹道:“70年漫长的时日走过去了,我自信不能不说是竭尽了心力之所能及,但70年来的努力,如今落空了。”

三

国民党内不少人认为张群对国民党政权“忠则忠矣,却鲜有辉煌之成果”,“无法适才适所,长久尸位素餐,诚有不明进退之缺憾。”

笔者在这里也要公正地讲一句,张群的失败,并不是完全由个人的才能大小造成的,则是他所服务的政权不得人心,注定是要失败的。

张群70年来的希望落空了,到台湾后,专攻养身之道,出版过一本《谈修养》一书,俨然成为一个“养身专家”。

《谈修养》一书被捧为“经史烂熟于胸中,冶中西哲理于一炉。”事实上此书确是他几十年来读书和做人做事的经验总结。张群谈修养,实在是自我宽慰。他一事无成,位尊至极,常常是人们议论的内容。

面对此情此景,张群时常牢骚满腹地说:“多做多错,少做少错,不做不错;多恩多怨,少恩少怨,无恩无怨。”

他常常自解自嘲:“弥勒佛为何挺大肚皮、笑脸相迎之妙趣,盖庙大而有求不能相应,只好以笑脸迎人也。大肚能容,容天下难容之事;开颜常笑,笑世间可笑之人。”

书中开篇《养身》,规诫人们“大笑一次,年轻一天;大怒一次,短寿一年。”“起得早,睡得好,七分饱,常跑跑,多笑笑,莫烦恼,天天忙,永不老。”

张群一家合影

他在《养量》篇中说要度量宽宏,尊贤容众,宽恕是“牺牲己见,舍异从同”。忍耐是“不与人争气,不争就是量大”。

张群在书中表示要学郭子仪“功盖天下主不疑,位极人臣众不妒”。这里点出了张群“修养”的玄机,他有难言的苦衷啊!

《谈修养》,是1954年张群在一所研究院的演讲,15年后修改出版,到80年代初期已印行九版。

该书之所以有如此大的市场,是因为国民党的许多老人到台湾后,削职丢官,转眼之间沦为平民百姓,有的甚至生活无着,重病缠身,家乡回不了,亲人见不到。

笔者认为,张群晚年时,自感台湾前途无望,值此彷徨苦闷、心酸悲伤之间,便醉心于养身之道,内心冀望自己能够长寿,多活几年,能够亲眼看到祖国统一之日,这样便可以回家和祖国大陆的亲人团圆相聚。

作为炎黄的子孙,张群作为一个近百岁的老人,他更是忘不了四川故土,忘不了亲人乡邻。

解放时,张群的母亲因为不愿跟儿子远离故乡,浪迹海角,选择留在祖国大陆,于1958年春在大陆病逝。

当时张群任“总统府秘书长”,在知道母亲去世的消息后,内心对于自己不能在母亲面前尽孝一事耿耿于怀,并专门向蒋介石请丧假三个星期,在台湾的家里守丧,以表孝心。

他内心更想等到给母亲扫墓的那一天。

-

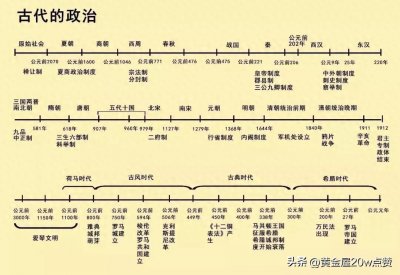

- 你知道中国朝代顺序吗?一口气带你读完各个朝代,建议收藏反复看

-

2025-10-15 10:45:38

-

- 3月17日开始报名!佛山中考关键信息→

-

2025-10-15 10:43:23

-

- 属蛇人2024运势及运程详解

-

2025-10-13 12:55:54

-

- 全球10 家最大的医疗器械公司排名,中国医疗公司还有很长的路要走

-

2025-10-13 12:53:39

-

- 10本书,让我们开启夏日读书时光

-

2025-10-13 12:51:24

-

- 西安的购物圣地(来西安必逛的6大网红购物中心)

-

2025-10-13 12:49:09

-

- 典型机场跑道入侵事件(让浦东机场滑跑客机中断起飞的)

-

2025-10-13 12:46:54

-

- 第一次相亲聊点什么 第一次相亲注意事项

-

2025-10-13 12:44:39

-

- 媳妇怎么和婆婆相处最妥当 媳妇怎么和婆婆相处最好

-

2025-10-13 12:42:25

-

- 中国上古十大神剑排名最新,*、和赤霄剑上榜

-

2025-10-13 12:40:10

-

- 死心想离婚女人的表现 修复夫妻关系十大步骤

-

2025-10-13 12:37:55

-

- 什么样的丈夫容易出轨 容易出轨丈夫的特征

-

2025-10-13 12:35:40

-

- 四次堕胎,两次离婚,为孙红雷、孙俪邪恶母亲丁嘉丽下跪

-

2025-10-12 06:17:26

-

- 窦靖童周迅公布恋情(网曝窦靖童公开承认同性恋)

-

2025-10-12 06:15:11

-

- hp惠普1005打印复印一体机拆机定影更换定影膜教程(hp惠普1005打印复印一

-

2025-10-12 06:12:56

-

- 空袭叙利亚后遭反击!美国麻烦来了?

-

2025-10-12 06:10:41

-

- 高亚麟老婆时玮家庭背景(高亚麟:娶小11岁时玮,瞒着老婆抵押房产,如今还好

-

2025-10-12 06:08:26

-

- 罗大佑和李宗盛哪个乐坛地位高

-

2025-10-12 06:06:11

-

- 太危险!多人中招,有人乘扶梯半个脚趾头没了!

-

2025-10-12 06:03:56

-

- 国际劳动节英语怎么读(国际劳动节英语怎么念)

-

2025-10-12 06:01:41

怎样用棉绳把自己手反绑

怎样用棉绳把自己手反绑 欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗

欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗