曹操墓的争议真的可以尘埃落定了吗?读唐际根的《此处葬曹操》

曹操墓的争议真的可以尘埃落定了吗?读唐际根的《此处葬曹操》

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

曹操的墓真的找到了吗?这个问题,就像是一场拉锯战,考古专家、历史学者、甚至普通吃瓜群众,谁都想给出答案,但谁都不敢拍着胸脯说“板上钉钉”。

西高穴大墓的发现,确实让人眼前一亮,尤其是那几块刻着“魏武王常所用”的石牌,简直就是考古学界的“爆款”。

可越是看似铁证如山的东西,越容易引发争议。

为什么会这样呢?

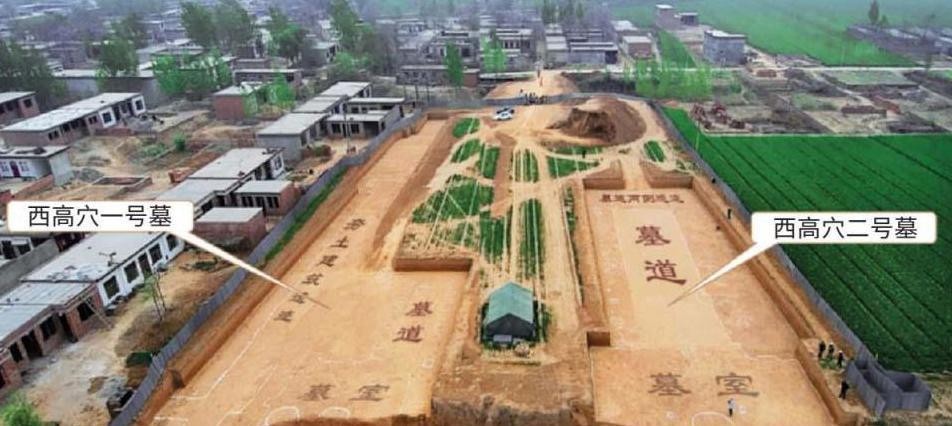

先说这座墓的位置,河南安阳西高穴,这地方一听就自带历史滤镜。

建安二十五年,曹操去世,按照史书记载,他有个“薄葬”的遗令,意思就是别搞什么大操大办。

但问题来了,这座墓规模不小,光是墓室的规格都快赶上东汉诸侯王了,怎么看都不像是“薄葬”的样子。

更让人摸不着头脑的是,这墓里东西不少,却显得寒酸,像是被人翻过了几轮。

再加上盗洞、残破的陪葬品,这场景让人头皮发麻:盗墓贼到底干了多少事?

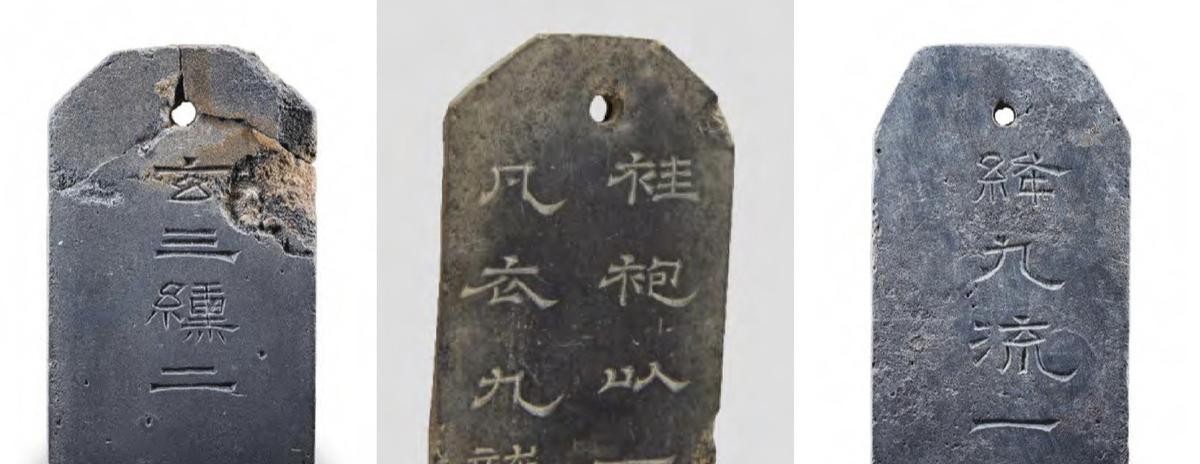

不过,真正让这座墓成为焦点的,是那几块石牌。

比如最著名的“魏武王常所用”圭形石牌,这东西一出,谁都得注意。

因为“魏武王”这个称呼,只有曹操能对上号。

建安二十一年,他被封为魏王。

去世后,谥号“武王”,这名字贴合得就像是给他量身定制的一样。

可问题接踵而至,有人说,这种刻铭的语句在当时并不常见;更有人直接从书法入手,硬是找出了刻字风格的“不对劲”。

这就好比你买了个“古董花瓶”,结果专家告诉你,这釉色是现代工艺,你说尴尬不尴尬?

还有一个争议点,就是墓里的随葬品。

比如那件“魏武王常所用慰项石”石枕,这东西被认为是曹操用来缓解头风病的证物。

听起来挺有说服力,但有学者提出,这石枕的刻铭太“刻意”了,甚至有可能是后人伪造的。

这就让人更糊涂了,难道盗墓贼里还有文物造假高手?如果真是这样,那问题可就复杂了。

当然,墓里的人骨也成了争论的焦点。

考古学家发现了三具骨骸,其中一个男性个体年龄在60岁左右,与曹操去世时的年龄接近。

听起来似乎没问题,但另两具女性骨骸却让人挠头。

其中一位年长女性的骨龄被鉴定为50岁上下,而史书记载曹操的正妻卞氏去世时已经70岁。

更奇怪的是,卞后明明记载是与曹操合葬,可墓里却没有她的遗骨。

这就像是一个电影悬疑片的反转,线索都有,就是拼不出完整的真相。

而这座墓旁边的另一座空墓,更是让人百思不得其解。

既然卞后没在曹操的墓里,那她会不会被安葬在这座空墓中?但考古结果表明,这座空墓什么都没有,连个陪葬坑的痕迹都找不到。

这就让人不得不怀疑,历史记载的“合葬”是不是另有隐情。

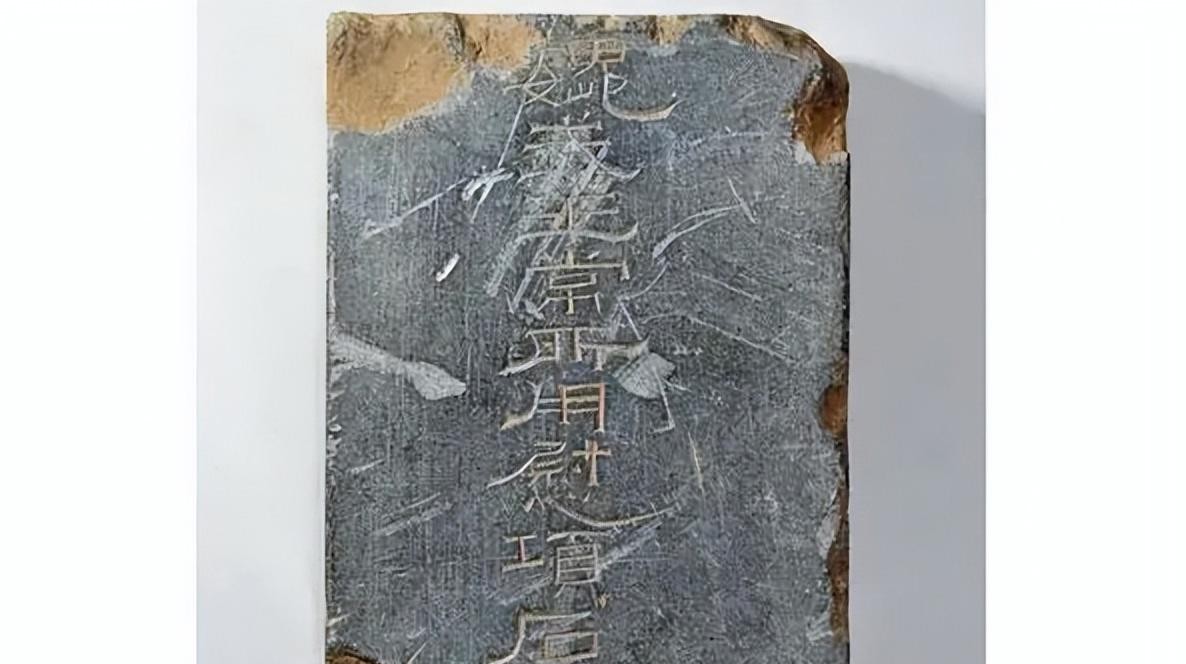

围绕这座墓的另一个重要证据,是鲁潜墓志中的记载。

这个墓志明确提到了“魏武帝陵”的具体位置,而且距离发现的西高穴大墓非常近,按理说,这应该是一个强有力的佐证。

但问题是,鲁潜墓志本身的真实性也受到质疑。

有人认为,这块墓志是不是后人伪造的?毕竟,在考古学中,任何一个证据都需要多方验证,才能盖棺定论。

再说回盗墓的问题。

西高穴大墓的盗洞,让人感慨盗墓贼的“专业精神”。

墓里的很多陪葬品,尤其是陶器和画像石,几乎全是残破的状态。

一般来说,盗墓贼只抢值钱的东西,像陶器这种“不值钱”的物件,他们通常懒得管。

可这里的陶器、画像石,明显是被人恶意破坏的。

这种行为,简直就像是一种“毁尸灭迹”,让人不禁猜测,这背后是不是另有隐情?

写到这里,不得不说,这座墓确实有很多让人信服的证据,比如墓的位置、规模、年代、陪葬品的特征等,都和曹操的身份非常吻合。

但同时,石牌的真伪、卞后的遗骨、盗墓的痕迹等等问题,又让人心存疑虑。

如果这些核心问题得不到合理的解释,这座墓的身份就永远无法“实锤”。

有人说,历史就像一面打磨的镜子,你永远无法看到最原始的样子。

或许,西高穴大墓真的是曹操的高陵,只是由于盗墓和时间的侵蚀,留下了太多难解的谜团;也或许,考古学家们还需要更多的线索,才能拼凑出一个完整的真相。

不管怎样,这场关于曹操墓的争论,注定还会继续下去,直到有一天,谜底彻底揭开。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!

-

- 【茶旅创新融合 赋能乡村振兴】文县:茶香弥漫青山绿水间

-

2025-09-09 08:26:16

-

- 中国第一巨人鲍喜顺:比姚明还高10厘米,儿子14岁身高就超1.7米

-

2025-09-08 16:23:01

-

- 身上出现这种斑,可能是因为胃肠道肿瘤,要警惕

-

2025-09-08 16:20:46

-

- 拼搏丨世界警察和消防员运动会上的徐州消防身影——大马路中队雷东多

-

2025-09-08 16:18:31

-

- 女朋友的哪些优点最让男人喜欢?

-

2025-09-08 16:16:16

-

- 环保科普 | 2024年地球可能更热!"全球沸腾"时代已至,我们该如何应对?

-

2025-09-07 21:50:41

-

- 多米尼加——被遗忘的加勒比海岛

-

2025-09-07 21:48:25

-

- 爱笑与不爱笑的孩子差别大?美国研究发现:爱笑的孩子更聪明

-

2025-09-07 21:46:11

-

- 《大学专业知多少?》之十二:新闻传播学类

-

2025-09-07 21:43:56

-

- 重磅!亳州高铁提速!到这些地方时长大大缩短...

-

2025-09-07 21:41:41

-

- 卤味为啥卖不动了?看完网友分享,太真实了

-

2025-09-07 21:39:26

-

- CBA新赛季20大球星!张镇麟排第六,胡明轩排第九,第一实至名归

-

2025-09-07 21:37:12

-

- 1到21,长春汽博会走过25年

-

2025-09-07 21:34:56

-

- 【战犯】土肥原贤二:揭开那位罪行纷纷的日本战犯(四)

-

2025-09-07 21:32:42

-

- 诗朗诵《不忘初心,逐梦远航》

-

2025-09-07 21:30:27

-

- 推荐6部欧美高分硬核战争电影,剧情过硬,画面超震撼!

-

2025-09-07 01:59:14

-

- 三次毁坏,两次重建,一次修缮,望海楼教堂命运多舛

-

2025-09-07 01:56:59

-

- 前河北首富杨卓舒:配12个女秘书,骗40万投资者百亿,后锒铛入狱

-

2025-09-07 01:54:44

-

- 这部根据真实人物改编谍战剧《香草美人》讲述民国才女的间谍人生

-

2025-09-07 01:52:30

-

- 京山宋河集镇剪影

-

2025-09-07 01:50:15

怎样用棉绳把自己手反绑

怎样用棉绳把自己手反绑 欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗

欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗