不同时代的临沂城,都在哪里呢?下集

不同时代的临沂城,都在哪里呢?下集

七、隋朝临沂

开皇十六年(596年),分即丘县复设临沂县,治所在汉开阳故城(今临沂老城)。大业初,并即丘县入临沂县。

《隋书·志·卷二十六·地理下》

琅邪郡旧置北徐州,后周改曰沂州。统县七,户六万三千四百二十三。

临沂

旧曰即丘,带郡。开皇初郡废,十六年分置临沂,大业初并即丘入焉。有 大祠山。

费

颛臾

旧曰南城武阳,开皇十八年改名焉。又有南城县,后齐废。有开明 山。

新泰

后齐废蒙阴县入焉。

沂水

旧置南青州及东安郡,后周改州为莒州。开皇初 郡废,改县曰东安。十六年又改曰沂水。大业初州废。

东安

后齐废,开皇十六年复。 有松山。

莒

旧置东莞郡。后齐废,后置义唐郡。开皇初废。

东海郡梁置南、北二青州,东魏改为海州。统县五,户二万七千八百五十八。

朐山旧曰朐,置琅邪郡。后周改县曰朐山,郡曰朐山。开皇初郡废,大业初复, 带郡。有朐山、羽山。

东海旧置广饶县及东海郡,后齐分广饶置东海县。开皇初废 郡及东海县,仁寿元年,改广饶曰东海。有谢禄山、郁林山。

涟水旧曰襄贲。置东 海郡。东魏改曰海安。开皇初郡废,县又改焉。

沭阳梁置潼阳郡。东魏改曰沭阳郡, 置县曰怀文。后周改县曰沭阳。开皇初郡废。

怀仁梁置南、北二青州。东魏废州, 立义唐郡及怀仁县。开皇初郡废。

按《隋书》记载,临沂县指的是以前的即丘县,有琅琊郡治。开皇初,琅琊郡废。十六年后,分置临沂,应该是回到老临沂城~故开阳城了。大业初,即丘县被合并到临沂县,大概率,又恢复了琅琊郡,毕竟开皇初废郡了。这期间,很明显琅琊郡临沂县名字没变,但位置变了。

大祠山很可能就是艾山,山下有庙,求雨甚灵,宋朝封柳毅为灵镇侯。

元至元《齐乘》记载:“柳毅庙,沂州艾山,宋元丰二年封灵镇侯,政和五年赐额昭应。”

隋代临沂县、城都在老临沂城。

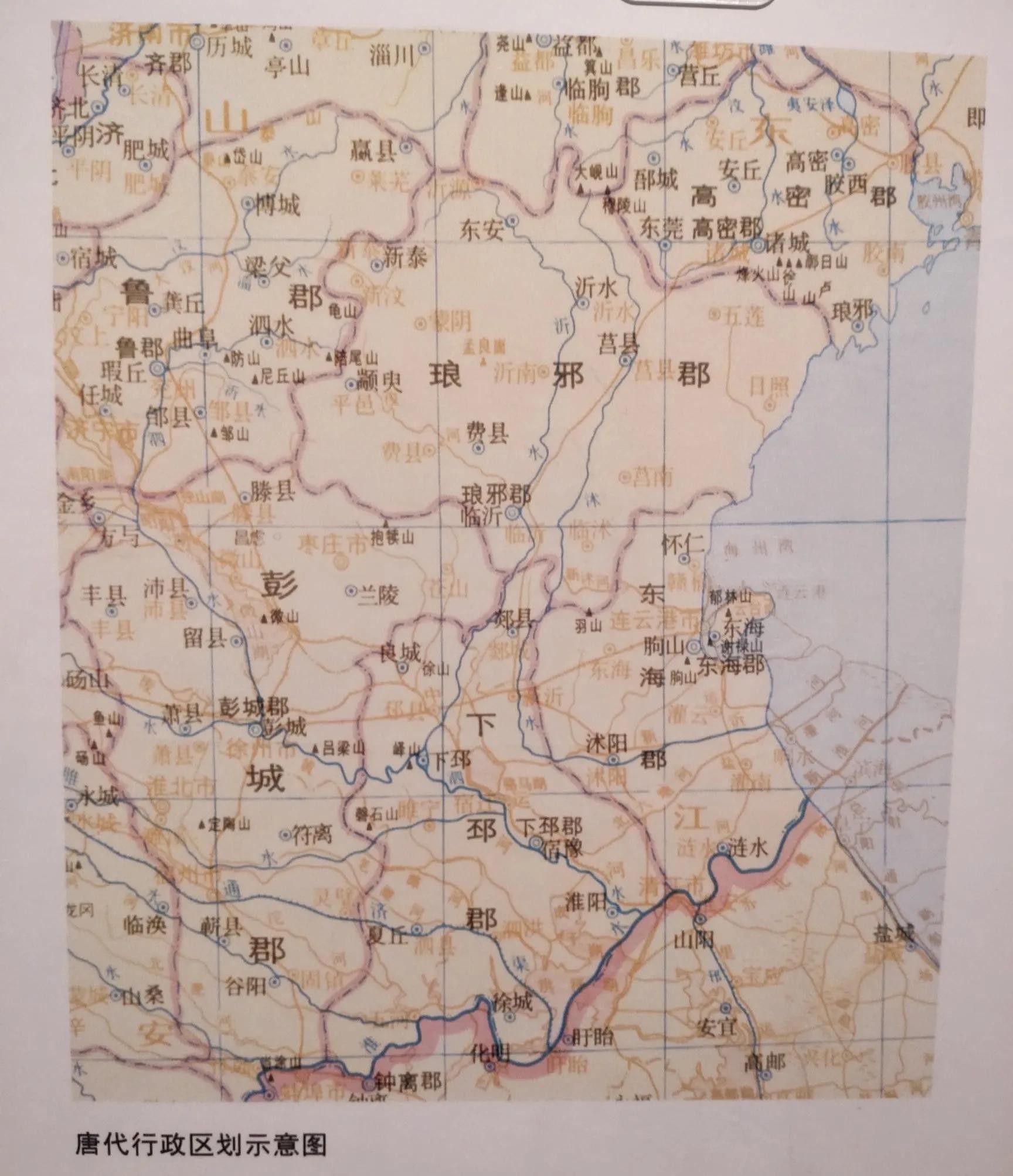

八、唐代临沂

《元和郡县志·卷十一·河南道七》

沂州,琅邪。中。开元户二万七千四百。乡五十五。

《禹贡》徐州之域。春秋时为齐地。

秦并天下,置琅邪郡,因琅邪山以为名也。

汉因之,高后立营陵侯刘泽为琅邪王,文帝元年徙泽为燕王,以琅邪为郡。

晋武帝咸宁二年,改封东海王睿为王,王即帝位於江东,是为东晋元帝。元帝於郡城置发千戍,以南军镇之。

自永嘉之後,琅邪陷於胡寇,成帝於丹阳江乘县界别立南琅邪城。

至宋武帝得河南,寻又没於後魏、庄帝置北徐州,琅邪郡属焉。

周武帝改北徐州置沂州,以州城东临沂水,因以名之。大业十三年乱离,郡为徐圆朗所破,武德四年讨平圆朗,复置沂州。

州境:东西三百二十一里。南北四百二十九里。

八到:

西至上都二千二百七十五里。

西至东都一千四百一十五里。

东南至海州二百三十里。

西至兖州三百八十里。

东南至泗州下邳县二百七十七里。

北至青州四百五十里。

西南至徐州三百五十里。

东北至密州三百七十里。

西北至淄州五百三十里。

贡、赋:开元贡:紫石英,黄银。赋:绵,绢。

管县五:临沂,沂水,费,承,新泰。

临沂县,上。郭下。本汉旧县也,属东海郡,东临沂水,故名之。後汉改属琅邪国,晋属琅邪郡,高齐省。隋开皇末,复置,属沂州。

羽山,在县东南一百一十里。与海州朐山县分界。

沂水,东去县一里。

王僧辩城,在县东北五十里。梁将王僧辩屯兵於此。

王导故宅,在县东北三十八里。

《元和郡县志》。唐宪宗元和年间宰相李吉甫撰。成书于唐宪宗元和八年(813年)。这是我国现存最古的一部舆地总志,具有很高的史料价值。

很明显,这个临沂县城就是老临沂城。羽山到老临沂城东关的直线距离是52公里,按比例换算,唐一里约等于现在的473米,专家说唐朝一里=454.2米。这2个数据,王导故宅不能在孝友村,老临沂城东北方向也没有合适的地方当做王僧辩城。

如果里程没错,王导故宅大约在半程镇王庄子的位置,王僧辩城在西北的话,临沂庄正合适,正好北边是闵沂墩,有军事用途。临时驻扎,问题不大。

总不能说,4个距离,唐朝人搞错2个吧?还是相信唐朝宰相的实力,肯定是我们后人搞错了。

还有一点儿,我没找到王僧辩来过临沂附近的证据。

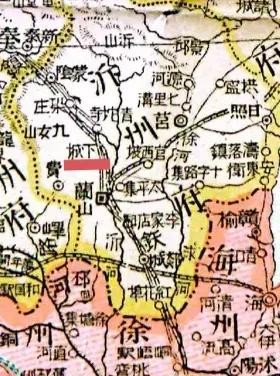

九、北宋临沂

《太平寰宇记·卷二十三》

河南道

沂州

沂州琅琊郡,

今理临沂县,

禹贡徐州之域,

星分奎宿六度,

春秋时为齐地。

秦兼天下以其地置琅琊郡,因山以为名也。

汉因之,地理志曰琅琊郡秦置,髙帝以属齐,髙后七年,立营陵侯刘泽为琅琊王。

文帝元年,徙泽为燕王。以琅琊归齐,更为郡,领县凡五十一。

后汉以为琅琊国,以皇子京为琅琊王。前琅琊郡理,在今宻州诸城县是也。后汉领县十三。京徙都开阳,今临沂县界开阳故城是也。后益为十七县,六县在岘山北,十一县在岘山南也。

晋武帝咸宁三年,改封东莞王伸为琅琊王。

薨,子恭王观嗣,

薨,子睿嗣。

建武元年,睿为晋王,王即位于江东,是为东晋元帝。于郡城东北隅,置发干戍,以南军镇之。

自永嘉之后,琅琊陷于故冦,元地寻又没。于后魏庄帝永安二年,置北徐州琅琊。帝于丹阳江乘县界,别立南琅琊郡。

至宋武得河南属焉。

周武帝宣政元年,改北徐州,置沂州。以州城,东临沂水,因以名之。大业三年,改为琅琊郡。十三年乱离,郡为徐圆朗所陷。

唐武德四年,征徐圆朗,置沂州,领临沂、费、颛臾三县,又置兰山、临沭、昌乐三县。六年省兰山、临沭、昌乐三县入临沂。

贞观元年,省颛臾入费县。其年省鄫州,以承县,来属。八年又省莒州,以新泰、沂水二县,来属。天宝元年,改为琅琊郡。乾元元年,复为沂州。

元领县五

临沂 沂水 费县 承县 新泰

州境

东南三百里

南北三百七十五里

四至八到

西至东京一千里

西至西京一千四百十五里

西至长安二千二百七十五里

东南至海州二百三十里

西至兖州三百八十里

东南至泗州下邳县二百七十七里

北至青州四百五十里

西至徐州三百五十里

东北至宻州三百七十里

西北至淄州五百三十里

户

唐开元

户三万七千四百

皇朝户

主一万五千九百二

客二万六千九十六

姓氏

琅琊郡六姓

王

顔

诸葛

惠

畅

符

临沂县

依旧二乡,本汉旧县也。属东海郡,东临沂水,因以为名。

后汉改属琅琊国。

晋属琅琊郡,

后魏改属郯郡,

髙齐省。

隋开皇十六年,于今县理,东二十六里,故郈城,复置临沂县,属沂州。

大业三年,改为琅琊郡,县仍属焉。

唐武德四年,改郡为州,县仍旧。

羽山

在县东南一百一十里。

山之东南,与海州朐山县分界。

沂水

东北自沂城县界流入,经县东,去县一里,又西南流入下邳县界。

温汤水

源出县东北,汤阜下。三泉并导,名为一池,其沸如汤。

州理城

后魏北徐州城也

庄帝永安二年,筑北徐州,理之。

周武帝改为沂州,至今不改。

郈城

在县东三十六里。

《左传·定十年》:“叔孙州仇帅师围郈”。郈,叔孙氏邑也。隋开皇十六年于此置临沂县。大业三年移临沂县于州理,此城遂废!

襄贲城

汉襄贲县也,属东海郡,后汉献帝封刘虞为襄贲侯,改属琅琊郡

汉即丘县城

在县理东南五十里。春秋之祝丘也。

桓公五年,城祝丘是也。祝舆即齐鲁之音也,其实一焉。汉为即丘县,属东海郡,至髙齐省。

汉开阳县城

在县北十五里,即春秋鄅国,祝融之后,防姓也。

“昭十八年,邾人入鄅”,注曰今琅琊开阳县也。

春秋又曰:“季孙斯叔孙州仇城启阳”,即开阳也。

汉以避景帝讳,故为开阳,后汉琅琊王京,徙都开阳。《汉官仪》曰:“洛阳城南,面东第一门,门始成,夜有一柱来,止楼上!开阳县上言,南门一柱飞去,即此城门柱也!”

王僧辩城

在县东北五十里。梁将王僧辩屯兵于此。

永嘉故台

在县理西南二里,故老言,琅琊王睿,永嘉中所筑。

王导故居

在县东北三十八里,临沂故城南三里。

导字茂,琅琊临沂人,为元帝丞相,薨于江东,此盖其本宅也。

鲧墓

在县东南百里。

按《左传》:“鲧死,其神化为黄熊,入于羽渊”,未详得有墓否。

晋王祥墓

在县东北五十里。

祥字休征,临沂人也。

《太平寰宇记》是宋太宗赵炅时地理总志;乐史撰,是继《元和郡县志》后又一部现存较早较完整的地理总志。乐史(930-1007),北宋文学家、地理学家。

老临沂城东关到羽山是52公里,《太平寰宇记》是110里,折算下来,乐史用的宋代1里约等于现在的473米,用乐史说的汉开阳城的15里来验证,老临沂城北关到鄅古城是7.7公里,误差不大。

乐史说汉开阳城是鄅古城,我可以证明郦道元《水经注·沂水》里说的是:中丘城在诸葛城,临沂县故城是鄅古城,开阳县故城是启阳临沂城。

东南五十里的即丘县城,只能是距离东关26.7公里的徐贺城遗址了,到禹王城才19.4公里,差十里呢。

郈城

东关距离汤河镇故县村14.6公里,基本是正东方向,

东关距离东南方向的禹王城村19.4公里,

郈城按36里算,是17公里,按26里算,是12公里。

我结合《水经注·沭水》来综合考虑,这个郈城应该是东南方向的禹王城村。名字和厚丘有关,和大禹有关。禹王城传说是大禹出生、成长的城,是鲧作的第一城。羽山在禹王城东南32.5公里处。

东北方向50里,大约23.6公里处,不但有王僧辩城,还有王祥墓。北关到孝友村王祥庙才13.6公里,到诸葛城才16公里,到茶芽山东21.5公里,到西北方向的临沂庄23.7公里。所以,我倾向于王僧辩城在西北50里的临沂庄,旁边就是闵沂墩。

王导故居38里,合18公里,孝友村太近了!还有王祥墓,还是琅琊王氏自己研究吧!

其实,我最开始的解读不是这样的。

再来看一遍乐史的《太平寰宇记》里的郈城。

郈城

在县东三十六里。

《左传·定十年》:“叔孙州仇帅师围郈”。郈,叔孙氏邑也。隋开皇十六年于此置临沂县。大业三年移临沂县于州理,此城遂废!

原文可以很清楚看出来,开皇十六年是在郈城置临沂县,大业三年移临沂县于州理。

开皇十六年以前,除了武定8年开始,也就是550年,临沂县设立在庙山镇新城村。更早更多时候,临沂县都是设立在诸葛城。

如果这个临沂县还是在诸葛城设立,换句话说,郈城是诸葛城的话,西边26里,或者36里处能找出来一个城吗?

26里≈12.3公里,

36里≈17公里。

以诸葛城为原点,

向西到临沂庄是14.5公里,不合适!

向西到半程老银杏树是12.3公里,半程以前叫伴城。

听半程老人说,不只隔壁赵家村有大银杏树,在以前的半程小学(火神庙),就是现在家乐店南边,有一颗更大的银杏树,破四旧时砍了。

还有一些古地图上,在徐公店和大枣沟头之间有一个下城,而半程隔壁就是夏庄,如果夏庄是下城,半程叫伴城也很合理。

整个南北朝时代,临沂在前线,经常打来打去,城毁再建,很多移治,找不到证据,移没移,也不知道。

半程还被说成王僧辩城呢,王僧辩城还说在葛沟镇,我还没找到王僧辩来临沂的证据。

所以,也没法排除诸葛城就是郈城,毕竟中丘故城有一部分在后隅村。杜预都能说郈乡亭是郈城,那后隅也可以是郈城,这里离后稷近,离夏后启近。

诸葛城有鸿福寺大银杏树。临沂境内已知的树围最大的老银杏树一棵。这棵银杏树高30余米,树围10余米,枝繁叶茂,树龄已有1500余年。

临沂的古城附近,基本都有古银杏树。

从隋代临沂定位到老临沂城后,州、县的位置就没再变了吧?

太废时间了,我不继续向下了!

#历史#

#临沂头条#

#你对我的家乡一无所知#

#干杯吧朋友#

-

- 台湾省女星狄莺:和15岁儿子裸睡,这份母爱太窒息,儿子被送监狱

-

2025-08-26 05:54:17

-

- 临夏县职业技术学校【2022年招生简章】

-

2025-08-26 05:52:01

-

- 逍遥派的武功到底有多高?真的是修仙级别吗

-

2025-08-26 05:49:47

-

- 太原奇案:好色和尚命丧古井,扑朔迷离真凶难寻

-

2025-08-26 05:47:32

-

- 北大学霸王青松携妻隐居山林,花光350万积蓄,结局令人唏嘘

-

2025-08-25 17:53:36

-

- 历史风流8—道光帝

-

2025-08-25 17:51:22

-

- 招649名,昭通2019事业单位公告来了,10号开始报名

-

2025-08-25 17:49:07

-

- 74年徐庭瑶在台湾病逝,生前嘱咐:如有可能,把我的遗骨送回故乡

-

2025-08-25 17:46:52

-

- 现实比剧情更残酷,31位施暴者逃脱罪行,张紫妍自尽事件真相

-

2025-08-25 17:44:37

-

- 第二次世界大战:不列颠之战

-

2025-08-25 17:42:23

-

- 逼女星为他按摩,超百位女性指控性骚扰,韦恩斯坦如何走向堕落?

-

2025-08-25 17:40:08

-

- 10位央视女主持,个个才貌兼备,有人2婚,有人45岁仍单身

-

2025-08-25 17:37:53

-

- 十几年前最热的韩国综艺节目《情书》,是回不去的青春啊~

-

2025-08-25 17:35:38

-

- 26款佳肴推荐,实惠下饭解馋,餐餐美味每天好心情,值得分享

-

2025-08-25 17:33:23

-

- 如何报考气象专业?“手把手”教你怎么填志愿!

-

2025-08-25 05:39:10

-

- 出差与公司男领导同行,半夜他发信息,叫我去吃宵夜!能去么!

-

2025-08-25 05:36:55

-

- 最新出炉!2016年全国11省高考分数线公布!都在这里

-

2025-08-25 05:34:40

-

- 浪胃仙账号争夺战始末

-

2025-08-25 05:32:26

-

- 地铁涨价

-

2025-08-25 05:30:11

-

- 华野司令兼政委陈毅,为何要调任中野副司令?刘邓首长的高明之举

-

2025-08-25 05:27:56

怎样用棉绳把自己手反绑

怎样用棉绳把自己手反绑 欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗

欧阳夏丹嫁给了郎永淳吗