《聊斋志异》蒲松龄的故事

《聊斋志异》蒲松龄的故事

蒲先生生于1640年,卒于1715年,享年76岁,字留仙,又字剑臣,别号柳泉居士。先生天性聪慧,文冠一时。清顺治十五年(1658),蒲松龄19岁,应童子试,便“以县、府、道第一补博士第子员”,就是在县、府、道3次考试中,连续以3个第一考中秀才,文章深得当时山东学道、著名诗人施愚山赏识,一时名声大振。但自此以后屡试不第,贫困潦倒,后人用8个字概括了他的一生:读书、科考、教书、著书。

蒲家号称世代书香,但他出生时,正值明末清初大动乱时期,家道中落,生活贫穷。家里请不起教书先生,便随父读书,18岁完婚,应父母之命,娶本县文人刘国鼎的次女刘氏为妻。

考取秀才后的蒲松龄为了求取功名,实现远大理想,20岁的蒲松龄与同乡好友李希梅、王鹿瞻、张历友组织一个诗社潜心治学。现在淄川城区的留仙湖、班阳河等地就是他们经常活动的地方。25岁时蒲家因妯娌不和,兄弟分家。蒲松龄这一支财产分得最少,仅得薄田20亩,老屋3间。又逢饥年,“薄产不足自给,故岁岁游学”,这里的“游学”就是指教书。这段时间蒲松龄是年年科考,却又屡试不第,年年去教书,却又皆不如意,生活陷入困境。迫于生计,在他30多岁时,接受同县好友孙惠的聘请,赴江苏宝应县为知县孙蕙做幕僚,当了一名书启师爷,舞文弄笔,参与朝政。南方之行,使他开阔了眼界,触景生情,百感交集,写了不少诗文,但也饱尝了人下当差的苦闷。当了一年的幕僚,就感到朝廷昏庸,官场黑暗,民间疾苦,民不聊生。先生胸怀一腔悲愤,毅然回到贫困的家中。

先生科举失意,当幕僚业已伤心,只好去教书。大约在33岁正式设村私塾教学,也就是在这个时期边教书边陆续开始写《聊斋志异》。在40岁左右,去毕际友家坐馆当老师。毕家是当时周村的名门大族,官宦人家。先生被毕家聘请去坐西席,相当于现在的文秘,与设村私塾时的情况就大不相同了。这时他已因《聊斋志异》而出名,毕家作为缙绅之家,往来多为仕宦名流。如今请到这样一位名人来坐馆,更能装潢他们家的门面,西席先生自然也要保持应有的体面。所以先生除教书之外,还要陪着主人清谈,代主人陪客,为主人操文墨。先生在毕家坐馆期间起居和主要的活动场所就是石隐园。他一去就是30年,直到71岁才撒帐回家。

蒲松龄71岁回家后,开始了暮年生活。乡里举行饮酒礼,蒲松龄与昔日好友李希梅、张历友被推举为乡饮介宾,这对当时的人来说是一种无上的荣耀。72岁时,蒲松龄援例成为“岁贡生”,得“候选儒学训导”的虚职。74岁时妻子刘氏病故,他悲痛欲绝,备感人生苦短,就这样过了两年,蒲先生于康熙五十四年(1715)正月二十二日,在故居与世长辞。

现在蒲松龄故居里还展出了从蒲松龄墓中出土的随葬品,锡酒壶、锡酒杯、旱烟袋、念珠、宣德炉、铜镜。最珍贵的是先生生前所用的4枚寿山石印章,还有其夫人的耳勺、银簪等物。

-

- 熬粥用什么锅好(熬粥时,究竟是砂锅好,还是电饭煲好?)

-

2025-08-13 16:14:42

-

- 00后开始用AI 剧本杀攒钱了

-

2025-08-13 16:12:37

-

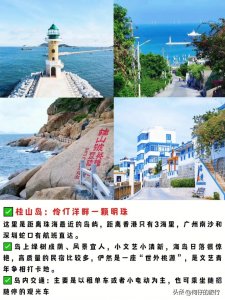

- 珠海海岛游哪个岛好(珠海岛屿旅游景点大全)

-

2025-08-13 16:10:31

-

- 扎克伯格39岁华裔妻子成时尚新星?低调婚姻背后的独立之路

-

2025-08-13 16:08:25

-

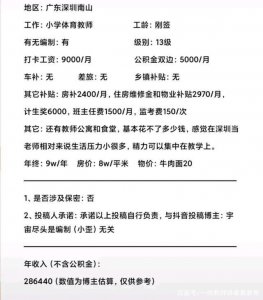

- 深圳一小学体育教师年薪28万,同是教师,为何工资差距这么大?

-

2025-08-13 16:06:19

-

- 腾讯都有哪些游戏工作室

-

2025-08-13 16:04:14

-

- 去优衣库抢联名之前,请先弄清KAWS是啥

-

2025-08-13 00:58:26

-

- 潮州湘子桥,一座古桥,一段潮州人民的故事

-

2025-08-13 00:56:19

-

- 她是遭人恨的“梦萍”,曾掌掴赵薇!今嫁入豪门,生下双胞胎儿子

-

2025-08-13 00:54:13

-

- 华为智界杀回来了

-

2025-08-13 00:52:06

-

- 励志的“九爷”:18岁爆红,入狱4年,靠反派角色征服观众

-

2025-08-13 00:50:00

-

- 多肉黑铜壶VS圆叶法师,论颜值和好养,谁是普通法师中的大拇哥?

-

2025-08-13 00:47:53

-

- 大一新生报到应该准备什么?学长学姐提醒:这些东西忘记很麻烦

-

2025-08-13 00:45:47

-

- 网络兼职别乱做,揭秘打着帮微商解封旗号的微信灰产

-

2025-08-13 00:43:40

-

- 巴黎世家道歉声明(因新款涉嫌种族歧视)

-

2025-08-13 00:41:33

-

- 两个年入百万的冷门行业

-

2025-08-13 00:39:27

-

- 刀美兰-竹楼里走出的“孔雀公主”,为人民而舞放弃当王妃

-

2025-08-12 00:17:01

-

- 外墙瓷砖脱落原因分析及治理方法介绍

-

2025-08-12 00:14:55

-

- 警衔分为5等13级,该怎么区分?

-

2025-08-12 00:12:49

-

- 顾廷烨因一句话落榜,他的原型更惨,“奉旨”为妓女填词十年

-

2025-08-12 00:10:43

一毛不捐的明星名单(一毛不拔的4位明星,人前爱国捞金,人后却“分毫不捐”)

一毛不捐的明星名单(一毛不拔的4位明星,人前爱国捞金,人后却“分毫不捐”) 北京黑道大哥排名(加代在北京大哥里排第几)

北京黑道大哥排名(加代在北京大哥里排第几)